전시정보

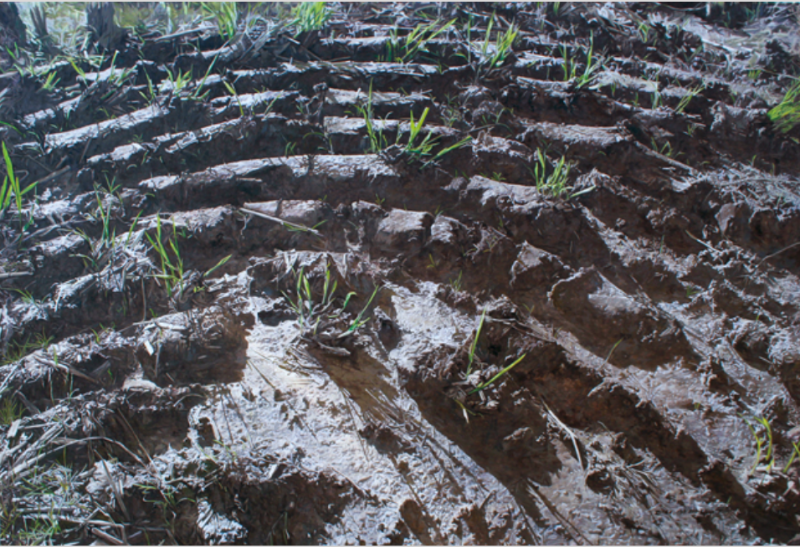

이만우 작가는 마치 농사를 짓는 것처럼 노동집약적인 풍경을 그리는 작가로 유명하다. 공주시 왕촌에 위치한 조용한 작업실에서 세상을 바라본 그만의 고즈넉한 심미안으로 자연풍경을 그려왔는데, 올해 3월에 필자가 그의 작업실을 찾아가 본 풍경작품은 5년 전에 보았던 반(反)풍경과는 조금 다른 풍경을 그리고 있었다. 그리고 최근에 전시한 <이만우의 일터·소비·채집>에서 선보인 설치작품은 이전에 그린 풍경작품을 포함한 모든 삶 자체가 예술로 승화된 실천예술을 새롭게 선보였다. 이렇게 자신만의 예술론을 추구한 이만우의 다양한 작품세계를 현대미술의 척도로 하나하나 분석하기 보다는 이만우의 고즈넉한 심미안으로 세상을 바라보고 붓 가는대로 그리면서 자신만의 회화를 추구한 그의 행적을 조심스럽게 들여다보고자 한다. 이만우가 추구한 예술의 긴 여정 속에 느낌 그대로, 그리고 붓 가는 대로, 보이는 대로 주저 없이 그린 풍경에 초점을 맞출 필요가 있다. 이번에 전시하는 풍경 작품은 동시대의 현실에 의해 변해가는 자신의 심상을 대변하듯이 농사를 짓기 위해 논밭을 갈아 뒤엎는 독특한 반(反)풍경과 다르게 자연을 있는 그대로 담백하게 그린 풍경작품을 출품하였다. 이전의 반(反)풍경 작품은 자신과 자연이라는 대상 사이에 세상을 바라본 자신의 감성을 결합시켜 은유적으로 표현했었다. 하지만 최근의 풍경작품은 일상에서 보이는 자연을 마치 클로즈업 하듯이 가까운 근경을 그리고 있다. 그리는 대상과 표현방식이 조금 달라졌는데, 그 것은 그동안 세상을 바라본 그만의 심상이 변화한 것이라고 생각한다. 자연을 그리는데 있어서 그 자연을 바라보는 작가의 심상에 따라 풍경이 달라지는데 이만우의 심미안에 초점을 맞추고 회화의 예술적 가치를 추적하다 보면, 이번 전시에 선보이는 작품은 말 그대로 “보이는 대로 그리고 또 그린다.” 가 맞을 것이다. 그리고 “그동안 흩어진 시간과 기억은 사라지고 다시 버리고 취하기를 반복하면서 드디어 하나가 되었다.”라고 표현할 수 있다. 이만우는 한적한 작업실에서 모든 세상과 단절하고 자연을 자기애로 접근하며 표현한 것처럼 보이지만 사실 너무 많은 것을 이미 보았고 그의 눈에 비친 세상은 모두 조각난 편린(片鱗)처럼 파편화되었다. 세상, 사회, 대중이라는 누군가가 자신을 바라보고 있는 관점에서 고심하며 자신의 감정을 표현한 그의 풍경작품은 사회로부터 영향을 받은 상흔이 곳곳에 숨겨져 있음을 발견하게 된다. 매일 마주하게 되는 현실 속에서 그토록 찾고자 했던 예술은 다른 곳에 있었던 것이 아니라 바로 자신 앞에 있었던 것은 아닐까. 현대사회의 구조와 현실에 가려져 있던 회화의 본질은 사실 작가를 기다리며 항상 그 곳에 있었는지 모르겠다. 이전의 반(反)풍경은 자연과 사회의 관계, 그 경계를 주목하고 현실에서 느껴지는 중압감과 괴리감을 자신만의 화법으로 재해석한 논밭 풍경작품을 제작했었다. 하지만 이제 그 과정이 필요도 없는 것처럼 모든 것을 내려놓고 있는 그대로의 자연을 그리기 시작하였다. 이번에 선보이는 풍경은 이전에 반(反)풍경에서 보여줬던 “대상(자연, 현실)-자아-예술”이라는 설정구도에서 자아는 대상에 스며들었고 예술에 스며들면서 “대상-예술”에 자연스럽게 동화되어 자유를 찾았다. 이제 더 이상 구체적인 형상으로 표현하지 않아도 자신의 회화와 예술적인 메시지를 효과적으로 표현할 수 있는 심상의 회화를 발견한 것이다. 이미지 포화 속에서 살고 있는 현대인들에게는 이런 변화가 중요하다고 생각하지 않겠지만 그동안 첨예하게 회화의 본질을 찾던 작가의 입장은 사뭇 다르다. 최근에 그린 작품을 보면 두 가지 유형으로 나누어 볼 수 있다. 하나는 붓질이 가는대로 자유분방한 필치로 마치 수채화를 보는 것처럼 그린 식물 회화와 더 이상 그릴 것이 없는 단단한 바위 회화가 상대적으로 눈에 들어온다. 먼저 식물 회화는 붓질이 수채화처럼 자유로워지고 자신의 감정이입이 자연과 동화되면서 자연의 생태, 계절에 따른 생명의 시간, 인류와 공생하고 조우하며 존재하는 모든 예술의 경계가 모두 생(生)과 하나로 연결되어 있음을 암시하고 있는 것 같다. 그리고 바위 회화는 시간이 멈춘 듯 절제된 붓 터치와 색채의 조합, 그리고 단단한 화면구성으로 마치 더 이상의 그릴 것이 없는 완벽한 회화의 정점(頂點)에 이르고 있다. 이 작품들은 모두 자연에서 느꼈던 계절의 변화, 일상의 변화, 자연의 섭리에 따른 변화가 각기 다르게 느껴지지만 함축적으로 보면 시간, 온도, 빛, 바람 등이 모두 존재하는 자연에 대한 예찬이며 작가 또한 초연한 자신으로 돌아간 것이다. 이만우는 늘 만족스럽지 않다. 문제는 원인을 유추하는 것도 그 무엇을 극복한 것도 분명하지 않지만 자신이 지금까지 풍경을 그리며 매 순간마다 느끼게 되는 감정에 따라 회화가 달라진 것은 사실이다. 대상과 자신을 연결하는 회화의 본질이 단순하지만 치명적인 쓸쓸함이 베어 나오는 느낌은 어디에서 나오는 것일까? 그 것은 결핍, 혹은 과잉과 잉여의 반복되는 혼란 속에서 자신이 추구한 예술이 만족스럽지 않지만 그것을 ‘무엇 때문에’라는 접근보다는 작가의 주변에 놓인 수많은 변수를 ‘왜’라는 질문으로 조심스럽게 접근한 결과라고 생각한다. 이만우의 반(反)풍경 작품은 ‘뒤집다’라는 개념으로 반복 순환적인 자연의 생태를 표현한 논밭풍경이었지만, 이번 전시에 출품하는 풍경작품은 자연에서 흔히 볼 수 있는 풀과 꽃, 바위를 그린 작품이다. 여기에서 작가는 “그냥 자연을 있는 그대로 그리고 싶었다.”라고 말한다. 필자가 보기에는 풍경에 숨겨진 회화의 본질을 찾기 위해 자신, 대상, 존재를 뛰어 넘어 자연 그 자체에서 해답을 찾으려는 시도라는 것을 은연중에 말하고 있는 것처럼 보인다. 인간의 기억은 시간이 지나면 지날수록 흩어지기 마련이다. 그 흩어지는 시간을 함축적으로 표현하는 것은 예술밖에 없지만 예술가들은 또 다른 숙명처럼 그 시간을 뛰어 넘어 하나의 예술작품으로 그려야 한다고 본다. 살다보면 현실과 예술의 경계 어딘가에서 불현듯이 생각나는 상념 때문에 불안할 수밖에 없는데 예술은 그 자체의 떨림으로 동시대의 사회구조를 흔들고 이 세상에 존재하는 모든 것을 예술로 더욱 빛나도록 해야 한다. 즉 예술의 본질은 답을 찾는 것이 아니라 이 세상을 다차원적인 교감으로 세상을 흔들고 다른 차원으로 생각할 수 있도록 기회를 주는 것이다. 혼란스러운 불편한 진실을 추적하다 보면 눈에 보이지 않던 숨겨진 진실에 대한 갈증과 마주하게 되는데, 그의 눈에 비친 자연의 생태와 현대사회에서 느꼈던 불합리한 진실들이 총체적으로 결합한 경계에서 피상적인 접점을 찾고 자의적인 서사와 도식(圖式)으로 새로운 회화의 세계, 즉 자신으로부터 출발한 긴 여정 끝에 다시 자신으로 회귀한 본연의 심미안을 되찾은 것으로 보인다. 그리고 또 다른 긴 여정을 시작하는 시점에 와있는 것처럼 보인다. 그 동안 애타게 찾고 있는 회화의 본질은 완전체 합(合)으로 항상 그 곳에 있었다. 하지만 현대사회의 구조와 현실에 가려져 있어서 인지하지 못했을 뿐이다. 앞으로 이만우 작가가 끝나지 않은 회화의 실마리를 모든 존재의 합(合)으로 다시 시작하기를 기대해 본다. ⓒ 글 : 김민기(대전시립미술관 학예연구사) (출처 = 모리스갤러리)