전시정보

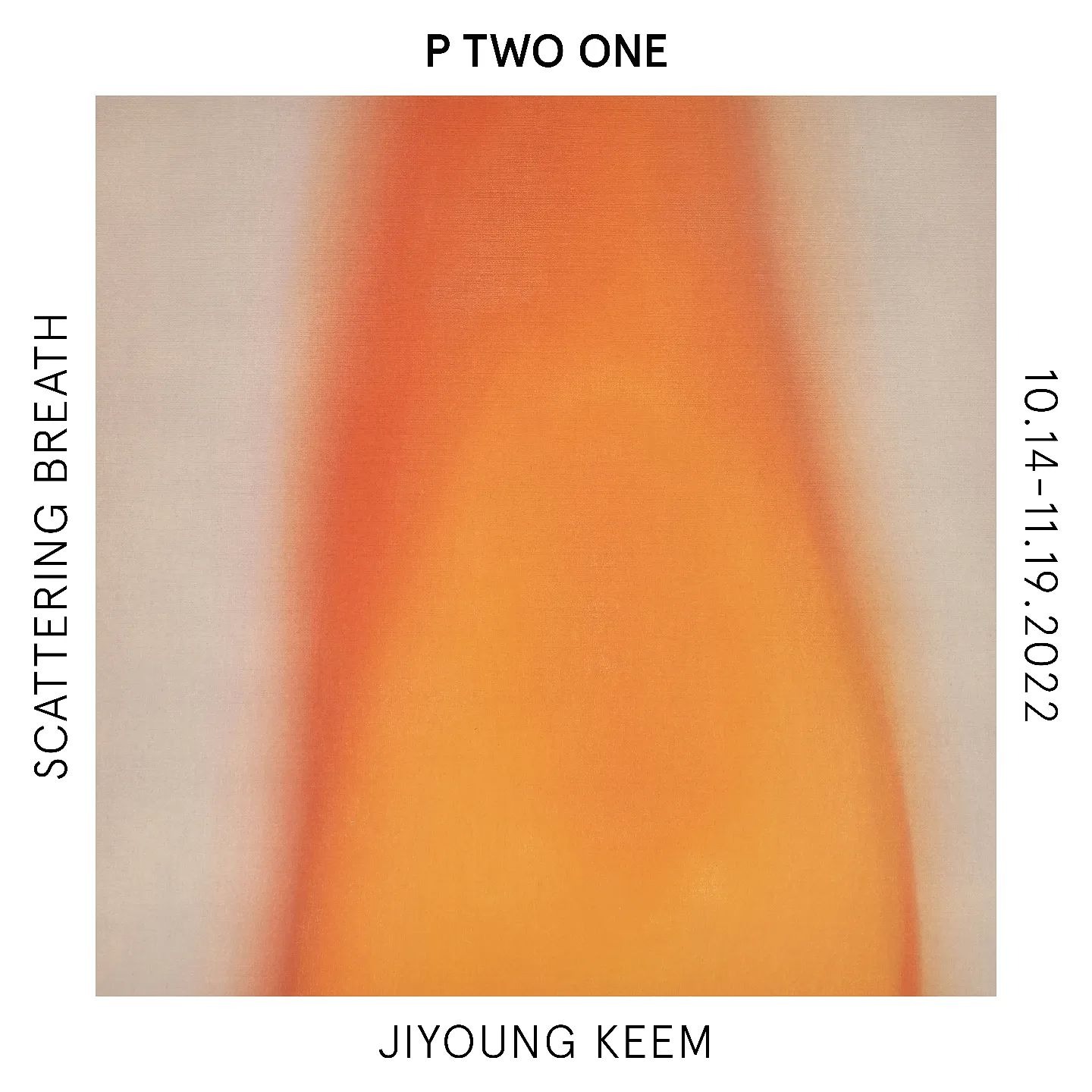

“용감하면서도 취약한 수직선”이 ‘추상적’이 되기까지 P1의 삼면에 <붉은 시간을 위한 드로잉>(2020-2022)이 연쇄적으로, 그러나 동일하지 않은 단위로 배치되어 있다. 일정한 질서나 규칙을 따르지 않는 프레임에서 대상은 정교하게 드러날 듯, 드러나지 않는 구성으로 이야기가 전개된다. ‘여전하면서도 다르게’ 이야기를 전달하는 김지영의 화법은 반복과 치환의 몽타주 과정을 통해 이미지를 (재)구성하면서 우리에게 익숙한 세계를 다시 감각하도록 만든다. <붉은 시간을 위한 드로잉>(2020-2022)은 작가가 대상과 거리두기를 훈련하고 실험하는 과정에 가깝다. 그는 이 연작에서 대상의 윤곽선을 의도적으로 제거하여 형상을 구체적으로 드러내지 않거나, 혹은 이와 반대로 촛불의 심지와 번지는 빛의 형체를 빠르게 알아볼 수 있도록 묘사하여 대상에 다다르는 속도를 조절하기 때문이다. 대상과 거리두기에 관한 작가의 태도가 적극적으로 달라진 기점은 <붉은 시간>(2020-2022)부터라고 볼 수 있는데, 이 직전의 작업인 <이 짙은 어둠을 보라>(2019)는 서로 맞잡은 두 손의 모습을 초를 사용하여 구현한 구상 조각에 가까운 시도였다. 그리고, <붉은 시간>(2020-2022)부터 유화를 매체로 선택하면서 작가의 작업은 점차 ‘추상적’으로 변화하기 시작하는 경향을 보인다. 다만, 추상이 현실 세계의 구체적인 재현에서 탈피하는 형식이라면, 김지영의 회화는 완전한 추상 형식이라고 보기는 어렵다. 때로는 아무것도 지시하지 않는 것처럼 보이는 그의 ‘추상적’ 그림은 언제나 대상을 재현하는 행위에서 출발하고 있기 때문이다. 시시각각으로 변하는 촛불의 모습이 기록된 표면에서 촛불의 심지와 광원은 다양한 밀도와 농도로 때로는 선명하고, 때로는 희미하게 드러난다. 이제 작가가 그린 장면이 어떤 의미인지 묻기보다, 그 이미지가 무엇을 하고 있(었)는지 자세히 들여다볼 때이다. P1을 가득 채웠던 다양한 온도의 촛불은 P2에서 불꽃이 열기의 정점에 도달하려는 의지로 빛을 발하는 절정을 향한다. P2에 들어서자마자 마주하는 세 점의 <붉은 시간>(2022)은 형식적으로 추상에 더 가까워 지기 시작하면서 시각적 경험의 시간을 유예 시킨다. 붉은 색채로 균질하게 덮인 평면에서 우리는 길게 머무를 수밖에 없게 되었다. 색은 그 자체로 형상을 읽는데 선과 면보다 더 많은 시간이 필요하다. 세 점의 <붉은 시간>(2022)이 보여주는 빛의 가장 강렬하고 선명한 부분, 그리고 공간 안쪽에 위치한 <붉은 시간>(2022) 속 어슴푸레한 빛의 번짐은 초가 연소하는 동안 작가가 부단히 목격했을 장면이다. 색의 농도에 따라 섬세하게 변화하는 그림을 천천히 응시한 끝에서, 비로소 우리도 작가의 눈에 담겼던 그 빛의 움직임을 따라갈 수 있다. <붉은 시간>(2022)은 단지 촛불이 빛을 내는 순간만을 연상시키지 않는다. 일출의 눈부신 빛과 일몰의 어스름한 노을빛, 그리고 그 빛의 잔상을 머금고 있는 지평선의 바다를 닮았다. 2014년 4월 이후, 바다는 여전히 먹먹하고, 일렁이는 두려움의 대상이다. 그리고, 지금껏 아무것도 변한 것이 없다. 브레히트(B. Brecht)는 급류하는 강의 폭력성에 대해서만 우리가 알고 있을 뿐, 그 강을 가두고 있는 둑의 폭력성은 아무도 이야기하지 않는다고 했다. 김지영이 지속해서 다루고 있는 것은 사회적 재난의 묘사가 아니다. 그것이 일어날 수밖에 없는 세계의 폭력성이며, 개인의 생존과 직결되는 사회구조적 문제이다. 한국에서 촛불은 현실에 순응하지 않는 저항의 움직임, 그리고 추모와 애도의 상징이 되었다. 초의 몸이 다 타올라 눅진한 촛농으로 흘러내려 차갑게 굳을 때까지 김지영은 촛불의 변화를 관찰하고 또 빛을 감각하면서 매 순간의 장면을 묵묵히 기록했을 것이다. 소멸하기직전의 촛불의 한시적 이미지는 작가의 손끝에서 그렇게 영속한다. “바람이 불면 불꽃은 방해받지만 다시 일어선다. 어떤 상승력이 그것의 위신을 다시 회복시켜 준다. […] 불꽃은 생명이 살고 있는 수직성이다.” 김지영은 초의 심지가 다 타오를 때까지 빛을 내는 시간을 개인에게 주어진 생애로 빗대어 이야기했다. 불꽃이 높이 타오르는 생명력은 개인이 자신의 일상적 삶을 영위하기 위한 강한 의지와 다름없을 것이다. 그는 캔버스 표면에서 대상이 혹여 지나치게 가볍거나 매끈하게 보일 수 있는 질감을 경계하며 붓을 든 손의 힘을 끊임없이 통제한다. 물감이 화면에 안착하는 매 순간을 조심스럽게, 그러나 굳건한 믿음으로 대면한다. 촛불의 심지는 “용감하면서도 취약한 수직선”이다. 작가는 <파랑 연작>(2016-2018)을 완성했던 어느 봄날쯤, 시간이 더 흐른 후 파란색이 아닌 다른 색으로 세월호를 그릴 것 같다고 이야기했다. 2022년 가을의 문턱에서, 붉은색의 그림을 마주하고 서서 그때 그와 나누었던 대화의 온도를 떠올려본다. 가을 하늘이 유독 아름다운 까닭은 빛의 산란(散亂) 때문이라고 한다. 파란빛의 짧은 파장은 진동하는 횟수가 많기 때문에 대기층을 지날 때 빛이 사방으로 흩어지는데, 가을의 차고 건조한 공기가 이 현상을 선명하게 보이게 만들어서 높고 푸른 하늘을 완성한다는 것이다. 《산란하는 숨결》은 작은 불이 빛이 되고, 그 빛이 반사되며 흩어지는 순간처럼, 생동하는 모든 존재가 마땅히 숨을 쉬며 빛나야 할 존재임을 상기시킨다. 진동하는 움직임이 더 많아질수록, 그것은 더 빛날 것이다. 글 김선옥 (출처 = p21)