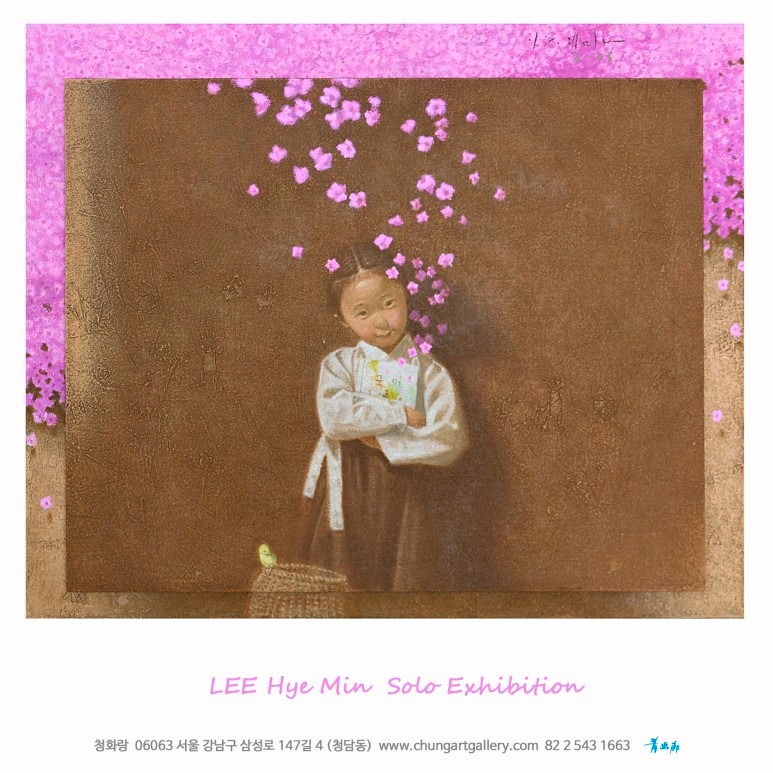

전시정보

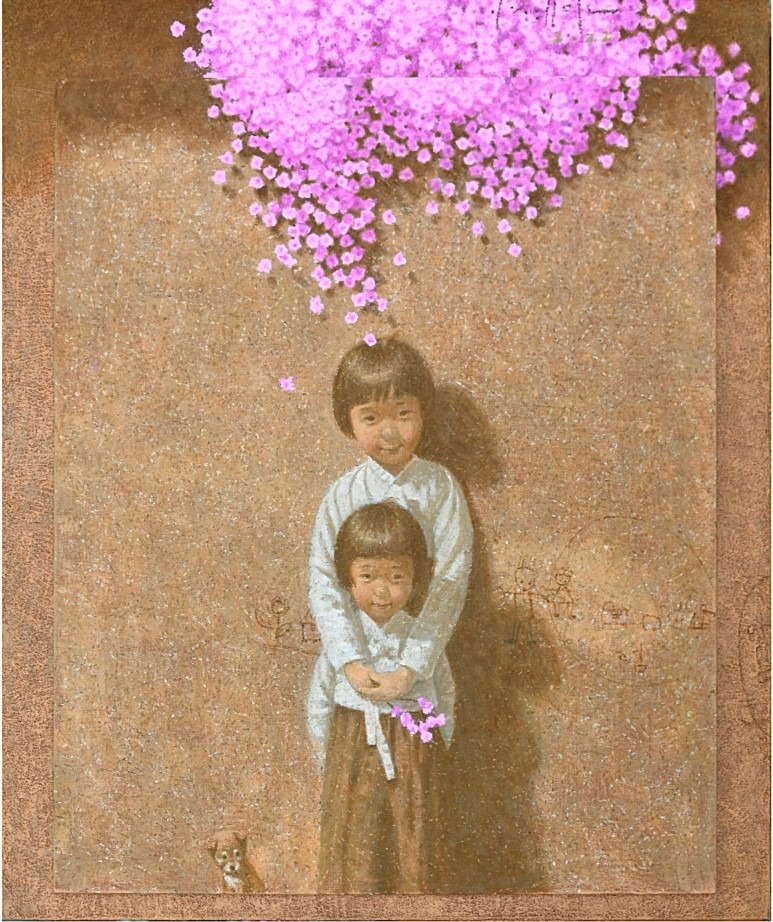

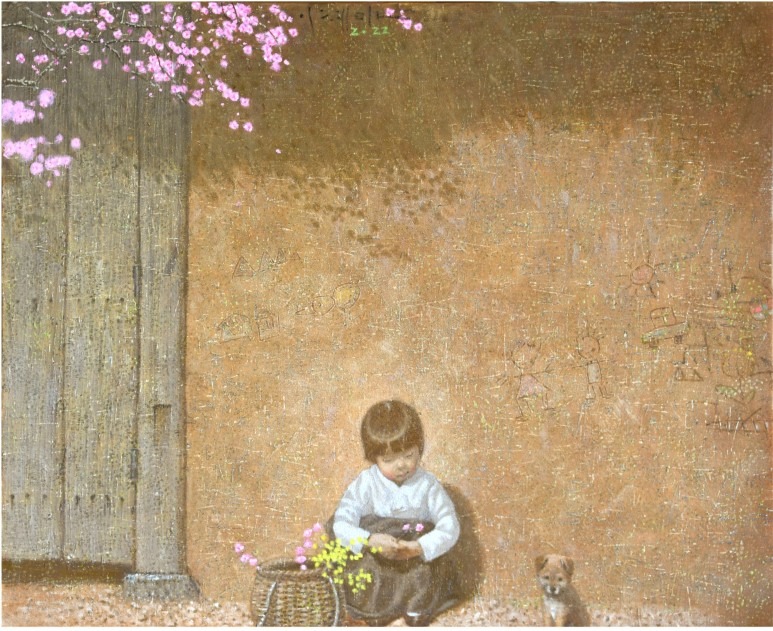

우리들의 마음 앞에 선 그림에 대하여 “삶의 경험이 녹아듦으로서 예술은 진정한 예술이 된다” 이혜민님은 그림을 그리는 화가입니다. 이런 말은 물론 얼띤 표현입니다. 그러나 이 화가는 스스로가 ‘그리움을 그리다’라는, 자신의 그림에 대한 정체성을 밝혀놓고 있습니다. 여기에 순 우리말인 ‘그림’이 ‘그리움’이란 함의를 갖는 단어임을 생각해본다면 ‘그림을 그리는 화가’라는 의미가 새삼스러워집니다. 이런 정서는 크건 작건, 깊건 얕건, 아니면 짤막하건 길건 우리들 대개가 지니고 있는 보편적인 감정으로서 그리움을 지녀보지 않은 이는 거의 없을 겁니다. 그리고 그 대상은 대개 사람이거나 사랑일 테지요. 여기에 이 화가의 특성이 뒤미처 나섭니다. 그것은 과거 유년시절에 대한 그리움이며 외로움입니다. 그것은 상당기간 마음 깊이 고여든, 대책 없는 기다림이며 아픔입니다. 이는 고독이라거나 괴로움이라기보다 ‘막연한 홀로’의 감정이 반복적으로 가슴에 응어리진 것으로서 이것이 슬픔의 사향 같은 내음을 지속적으로 피워올리고 있습니다. 그것은 황순원의「소나기」에서 배어나오는 정서의 순연성 같은 것이기도 합니다. 투명 옥구슬에 생겨난 긁힘 자국 같은 것이라고나 할까요. 그런데 여기엔 또 하나의 색깔이 담겨 있습니다. 그것은 50년대와 60년대 초까지의 우리의 시대정서입니다. 화가는 자신의 심벌이라 할 수 있는 ‘양지녘 황토 담벼락과 흰 저고리에 검정치마 소녀’로써 산업화 이전의 시대적 무드를 선명하게 펼쳐내고 있습니다. 외국인들도 여기에서 친밀감을 느낄런지는 알 수 없으나 한국인이라면 충분히 공감할 수밖에 없는, 그러나 언어로 특정할 수 없는, 어떤 정서적인 체험을 맞아들이게 될 겁니다. 그것은 오늘날 찾아보기 어려운 황토빛 대지요 맑디맑은 개울물이며 사위의 고요 속에 개구리 두꺼비 소리 요란했던 논두렁밭두렁 풍경이 빚어낸 자연주의적 정서입니다. 여기에 이 화가의 그림은 이중적인 의미를 갖습니다. 그것은 양지 속의 그늘로서 현재진행형이면서 과거형이란 점입니다. 또는 따뜻함 속의 서늘한 허전함이며 있음 속의 없음이고 실제이면서 상징이란 점이 그것입니다. 어떤 추상적인 뜻을 실물로 대체해놓는 게 상징인 까닭입니다. 게다가 그 문화적 빛깔은, 가상현실로 급속히 이행해가고 있는 오늘날의 세상에서 그 역행이 완전 불가능해진, 우리네 과거의 실상이기도 합니다. 이곳은 정지용 시인의 “얼룩배기 황소가 게으른 울음을 우는 곳”입니다. 따라서 그의 그림은 일종의 프루스트(Marcel Proust;1871~1922) 효과를 갖습니다. 프루스트 효과란, 냄새나 빛깔 혹은 소리나 분위기 등의 특정한 감각적 자극이 있을 때 이것과 연관된 기억이나 감정이 되살아나는 현상을 말합니다. 우리는 이 그림을 통해 우리가 잃어버린 날들이나 기억을, 혹은 우리 의식의 심연에 가라앉아 있는 그리움이나 기다림 또는 아픔을 건져 올려 반추해보거나 아니면 희석시킬 수도 있을 겁니다. ■명지대 명예교수 이대일 (출처 = 청화랑)