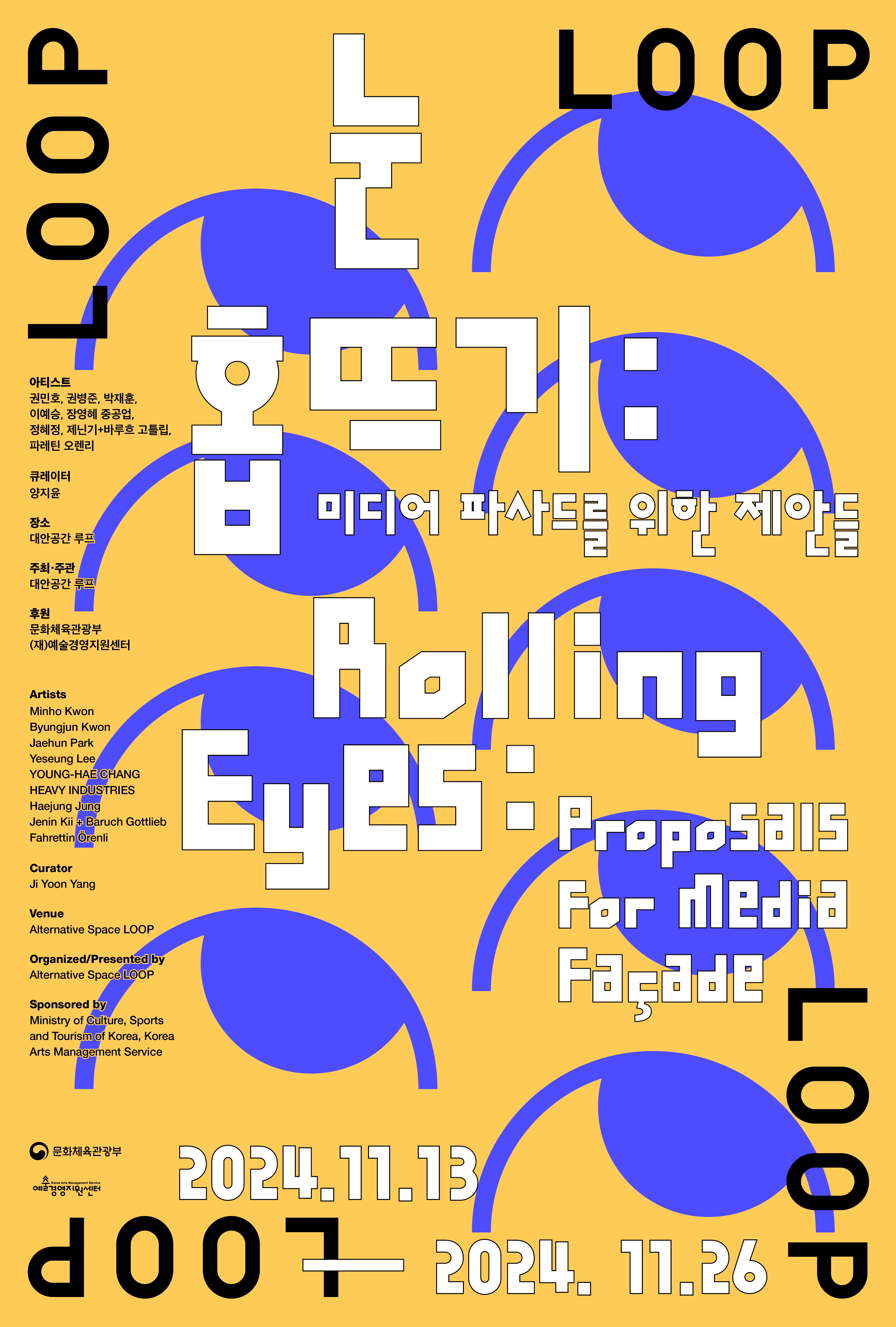

전시정보

2004년 강남의 한 백화점 외벽에, 그리고 2009년 서울역 맞은편에 대형 미디어파사드가 설치된 이후 약 20여 년 간 서울 곳곳에 다양한 면적의 전자 미디어파사드가 설치되었다. 이를 통해 예술 작품은 물론 다양한 상품 광고와 크리스마스 이벤트 등을 비추며 그 사회적 역할을 확대하고 있다. 2019년 서울시는 ‘미디어파사드 시설 기준’을 구축하여 관리를 시작했고, 2021년 서울시가 추진한 ‘광화시대’는 AR/AI/MR/5G를 기반으로 한 최선의 테크놀로지를 접목하고 있다. 2022년 8월 기준으로 서울에는 미디어파사드가 64개 설치되어 있다. <눈 홉뜨기: 미디어 파사드를 위한 제안들>은 현재 한국에서 미디어파사드가 대중적 인기를 얻고 있음에도 불구하고, 이에 관한 미학적 담론, 시장적 전망, 기술적 가능성에 관한 비평적 토론이 부족하다는 사실에서 시작한다. 그 한계점은 미디어 파사드는 공공 디자인으로 구분되어 내용적 측면에서 촘촘한 검열과 과정적 측면에서 관료주의의 수많은 단계를 거쳐야 하기 때문이다. 결국 결과물은 새로운 예술적 미감을 성취하기 보다는 어느 누구도 이의를 제기하지 않는 단순한 아이 캔디에 그치기 마련이다. 클리셰도 흔하다. 자연 현상을 3D 애니메이션으로 재연하고 착시현상을 통해 입체감을 느끼게 하는 아나몰픽 일루젼 기법이 대표적 사례다. 전시의 제목 ‘눈 홉뜨기’는 영어식 표현 roll one’s eyes에서 가져왔다. 한국어로 직역하면 ‘눈알을 굴리다’인 이 표현은 상대의 말에 동의하지 않거나 불만을 표시할 때 눈을 위쪽으로 치켜뜨는 모습을 가리킨다. 사라 아메드가 <페미니스트 킬조이>에서 아무도 문제제기를 하지 않는 가부장적 일상에 제 의식을 차려 질문하는 것이 더 나은 세상을 만든다고 제안한 “눈을 굴리는 것 = 페미니스트 이론” 공식이다. <눈 홉뜨기: 미디어 파사드에 대한 제안들>은 전시 공간 안에 설치한 길이 19미터의 LED 패널을 통해, 예술가들이 눈을 굴리는 방식으로 자유롭게 제안하는 예술적 가능성을 소개한다. 성폭력과 남녀 커플 간의 뒤틀린 권력 관계에 대해 질문하는 장영혜 중공업의 작업, 홍동 저수지와 주변 농촌 마을을 이동하며 12대의 로봇이 벌이는 권병준의 유령에 관한 공연, 한국 가정 폭력에 관한 수치 데이터를 기반으로 하는 바루흐 고틀립과 제닌 기의 인서트 작업, 속도를 체감할 수 없어 순간적인 방심에도 파국으로 치닫고 마는 고속도로에 현재 세계를 비유한 박재훈의 작업, 금박 잎사귀를 입에 문 채 길을 잃은 좀비 개미가 주인공인 파레틴 오렌리의 작업 등을 전시한다. 미디어 파사드를 통해 어떤 예술적 메시지를 전할 수 있을지, 어떤 종류의 창의성이 시민 관객에게 적절할 지에 대한 질문을 나눈다. 다양한 전문가 토론과 함께 하는 전시는 디지털 미디어 아트를 중심으로 미디어파사드와 건축물, 도시 경관 디자인의 현재와 미래, 그 예술적/기술적/공공적 가능성에 관해 고찰한다. 글: 양지윤, 대안공간 루프 디렉터 (출처 = 대안공간루프)