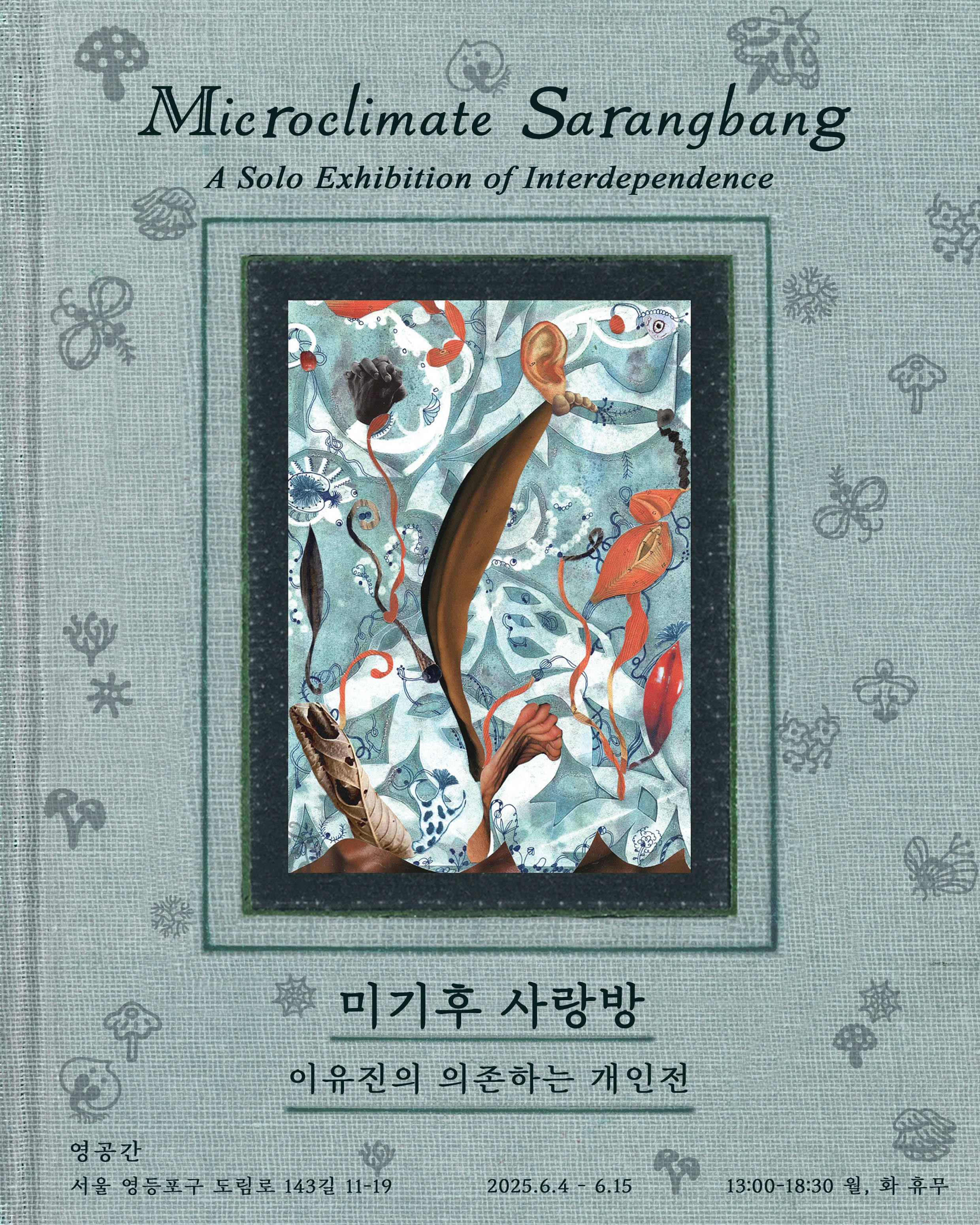

전시정보

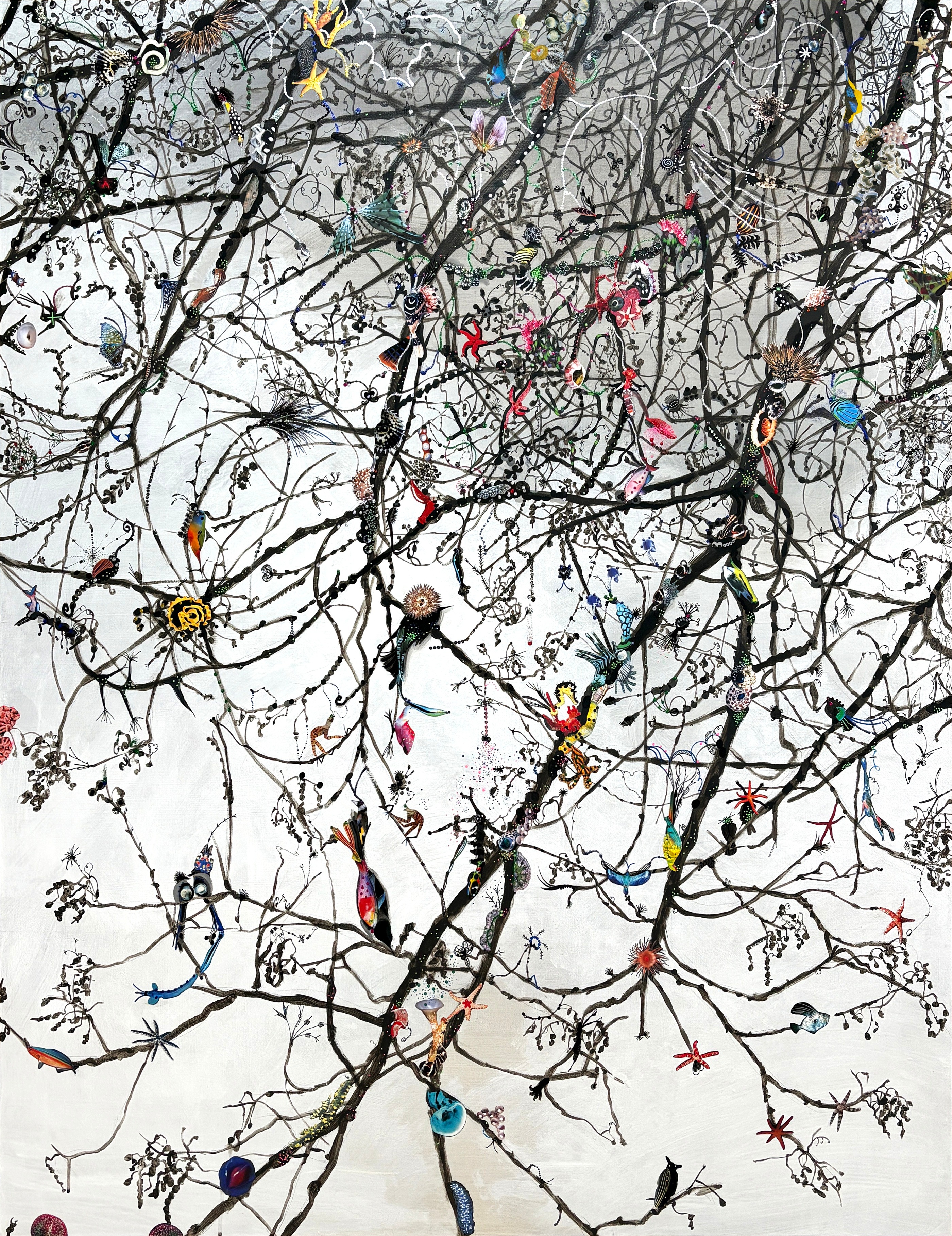

작가노트 “미기후 사랑방”에 오신 여러분, 환영합니다. 전시장에 들어서면 가운데에 좌식 테이블과 방석이 눈에 들어올 거예요. 이 곳은<고사목 우체국>이자 잠시 쉬어가는 공간입니다. 바닥엔 고사목 방석이 놓여 있으니 앉아서 숨을 고르세요. “미기후(micro climate)”는 버섯에서 곰팡이 포자가 방출될 때 지표로부터 약 1.5미터까지의 공간에서 생겨나는 작은 기후를 말합니다. 이 포자들은 버섯 주름에서 수분이 증발하며 생긴 공기의 흐름을 타고 하늘로 올라가 구름, 비, 눈의 일부가 돼요. 땅에 핀 작은 버섯이 우리가 맞는 비를 만드는 것이죠. 이 미세한 생명의 활동이 거대한 기후 시스템과 연결되어 있다는 사실은 제 관점에 중요한 변화를 가져왔습니다. 기후 위기 시대에 무력감을 극복하기 위해, 저는 이 미기후적 은유를 제 일상의 렌즈로 삼았습니다. “나는 콜라주로 이루어진 잡다한 존재이다. 나는 참조로만 이루어졌으며 결코 환경과 동떨어져 있지 않다.” (2025. 1. 24) 길을 걷다보면 무방비로 잘린 양버즘나무가 눈에 밟힙니다. 잘려나간 그 곳엔 새 가지들이 상처를 메우려 두서없이 뻗쳐 자라납니다. 퇴근길엔 옆 집 처마 밑 연통에 앉은 비둘기 한 쌍의 안위를 살핍니다. 한낮의 점심시간, 아스팔트 위에 주저앉은 검은 비둘기의 주황색 눈과 마주칩니다. 이런 일상적인 마주침들이 제 작업의 출발점이 됩니다. <공명하는 관계망>연작은 인간, 동물, 식물, 미생물, 균류의 경계가 흐려지는 순간을 담은 콜라주 연작입니다. 갯민숭달팽이, 돌고래, 버섯 등 다양한 생명체의 생존 전략과 감각을 색채와 형태로 상상하여 표현했습니다. 서로 다른 맥락에 존재하던 요소들이 하나의 평면 위에서 동등하게 만나 새로운 관계를 형성하는 모습을 드러냅니다.<몸부림>에서는 아기 웨델물범의 내재된 잠재력이 발현되는 순간을, <반향정위>에서는 돌고래의 청각이 세상을 인식하는 방식을, <먹이-되기>에서는 곰팡이가 먹이와 하나가 되는 과정을 담았습니다. <맹아지 환상통>, <실로시빈>, <콩닥콩닥>, <소원 바람>, <세상에 듣는 귀로 내려와>는 각각 자아와 타자의 경계가 모호해지는 감각을 포착합니다. 나아가 상처와 회복, 고통과 생명력의 순환을 통해 “먹이-되기”의 생태적 사고를 모색합니다. *<공명하는 관계망>연작에 대한 자세한 설명은 <고사목 우체국>수납장에 비치되어 있습니다. 정면 벽면에는 세 점의 회화 연작<우리가 살아지고 사라지는 방법>이 걸려 있습니다. 흑백 위주의 얽히고 설킨 나뭇가지들 사이로 형형색색의 상상 속 미물들과, 도감에서 채집한 물살이들, 그리고 산책 중 마주친 생명들이 드러나고 숨어들며 뒤섞입니다. 수직적 위계를 가진 계통수를 뒤틀어 생명의 선을 어지럽게 만듦으로써, 복잡하게 연결되는 생의 그물망을 펼쳐보이고 싶었습니다. 다른 벽면에 걸린 회화 <교란된 화단에 박힌 별>은 호박꽃과 나팔꽃이 서로 뒤섞여 화단을 잠식해가는 모습에서 영감을 받았고, <물 머금은 소리>는 비에 젖은 새들의 목소리를 시각적으로 번역해보았습니다. 하얀 선반 위에는<어부바 보따리>가 놓여 있습니다. 유리병 안팎의 자연물들과, 채집물을 얹은 생물의 콜라주적 만남을 관찰할 수 있습니다. 위를 올려다보면, 가벽 윗부분에<처마 밑 연통에 앉아>가 우리를 내려다봅니다. 제가 매일 확인하는 비둘기 한 쌍을 모방한 도자 작품입니다. 저에게 콜라주는 단순한 기법을 넘어 세상을 인식하는 태도입니다. 길가에 떨어진 나뭇잎과 가지, 잠자리 날개와 매미 허물, 누군가의 깃털 등을 모으는 행위는, 세상의 파편들을 새로운 맥락 속에 재배치하여 고유한 이야기를 쓰려는 태도가 되었습니다. 어슐러 K. 르귄이『소설판 장바구니론(The carrier bag theory of fiction, 1986)』에서 언급하듯이, 저는 사냥꾼보다는 채집인의 자세로 세상을 대합니다. 사냥꾼이 명확한 한 가지 사냥감을 쫓아 포획하는 행위에 집중하는 반면, 채집인은 주변에 세심한 관심을 기울이며 다양한 생의 조각들을 모아 주머니에 담고, 집으로 가져옵니다. 이처럼 저는 일상에서 마주치는 작은 순간들과 존재의 흔적을 수집하여 고유한 관계의 그물망을 엮어내는 작업을 통해 르귄이 말한 ‘담는 행위’의 잠재력을 탐색합니다. “그 자리에 계속 있어주는 존재를 확인하는 일은 반대로 내 존재를 확인하는 일이기도 하다.” (2025. 2. 1) 우리는 서로에게 의존합니다. 나에게 의존하는 것에 내가 의존하는, 이 상호관계가 《미기후 사랑방: 의존하는 개인전》이 전하고자 하는 메시지입니다. 전시 제목의 “사랑방”은 서로 다른 존재들이 모여 관계를 맺고 대화하는 공간을 의미합니다. “의존하는 개인전”이라는 부제는 제가 자연과 여러 생명체에 의존하는 작가라는 점, 그리고 전시 자체가 관객의 존재에 의존한다는 의미를 담고 있습니다. 전시장 중앙의<고사목 우체국>에서는 여러분도 이 의존의 연결고리에 참여할 수 있습니다. 좌식 테이블에 앉아 “나에게 의존하는 존재” 또는 “내가 의존하는 존재”에게 엽서를 쓰고, 미물 도장을 찍어 보내보세요. 엽서들은 전시 기간 동안 모아두었다가 전시가 끝난 후 직접 발송할 예정입니다. 제게 작업은 “어떻게 살아갈 것인가?”에 대해 끊임없이 질문을 던지는 행위입니다. 전시를 통해 제 삶의 태도를 엿봄으로써 여러분의 미기후 감각이 건드려지길 바랍니다. 미기후 감각은 평소 미처 인식하지 못했던 작은 존재들과의 연결을 재감각하는 능력입니다. 일상의 권태를 수용하고, 미시 세계의 움직임을 관찰할 때, 함께 호흡하는 순간이 쌓여 고유한 삶이 발명됩니다. 이 작은 감각들이 모여 이 시대의 무력감을 넘어설 수 있는 힘이 되길 바랍니다. 2025년 6월 이유진 *출처 및 제공: 이유진 작가