전시정보

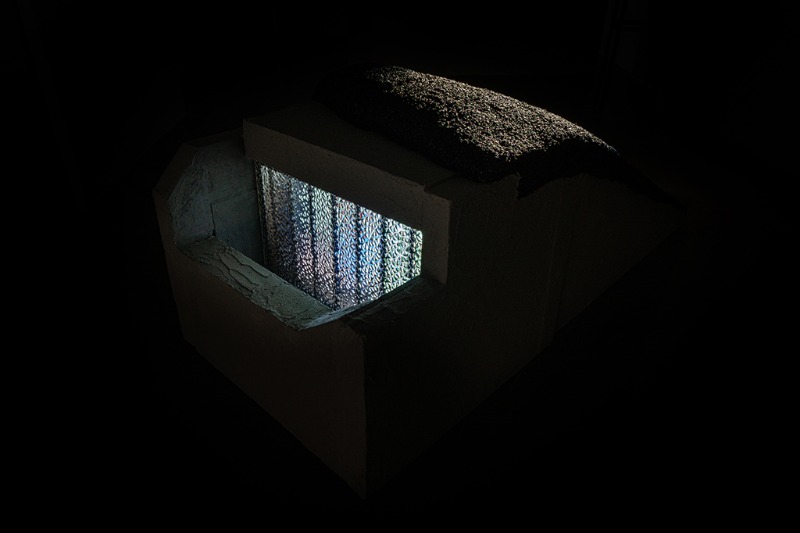

글_이연지 둥근 등을 대고 앉아 있는 땅바닥이 있다. 길가에 붙어있지 못하고 혼자 솟아 있는 이 땅바닥에 한 발을 올려서 굴려본다. 이 몸에 맞는 홈이 바닥에 있었다면 제자리 찾아 들어갔겠지만, 땅바닥은 바닥에 붙어 있지 않으려는지 둥근 등을 밀어내기를 반복한다. 누를 때마다 들리는 뜬금없는 소리는 웃기기도 하지만 어디에선가 들어본 적도 있는 것 같다. 이렇게 몇 번씩 땅바닥을 눌러보다가 이것 말곤 할게 없어 보여서 잠깐 동안 오늘 하루를 어떻게 시작했는지 생각해 본다. 약간의 불면증 덕에 새벽까지 뒤척이다가 서너 시간 뒤에 간신히 눈을 뜨며 일어났다. 학원물 애니메이션이나 드라마처럼 햇살에 눈을 비비고 기지개를 켜면서 ‘잘- 잤다—‘ 하는 상쾌한 얼굴로 일어나는 게 가능한 일인지 의심이 든다. 수면 부족이 누적된 몸을 겨우 일으키면서 시작한 아침이 언제부터였을까. 모두가 이런 비루한 모습으로 하루를 시작하진 않을 것이다. 그리고 꼭 아침이 하루의 기준인 것도 아니다. 간판의 불빛이 가장 화사하게 빛날 때 새로운 하루를 준비하는 이들도 있다. 어떻게 시작을 하든 하루는 언제나 내 의지와 상관없이 시작됨과 동시에 바쁘게 흘러간다. 뭐든지 충실하게 시간을 보내야 할 것 같은 압박에 스스로를 몰아도 붙여 보고, 일상적인 만남마저도 보람되게 만들려고 애쓰다가 돌아가는 차 안에서 갑자기 몰려오는 공허함에 얼굴이 구겨진다. 그렇게 실내 등 아래에서 하루를 보내고 밖을 나오면 어두워진 주변이 시야에 들어온다. 다행히 지금 창밖으로 보이는 바깥은 아직 환한 낮이다. 땅을 누르던 발을 떼고 좁은 계단 통로를 지나 지하로 내려간다. 센서 등 불빛에 의지해서 깜깜한 통로 끝에 다다르지만 들어가야 할 곳은 어둠 속이다. 아무 조명도 없어 보이는 곳에 홀로 깜깜한 방안을 빙그르르 돌아다니는 불빛(<달빛 아래>)을 따라가 본다. 무엇을 좇는 것인지 알 수 없지만 빛이 닿는 곳 가까이 다가가보면 검은 알갱이로 뒤덮인 둥글고 얕은 언덕이 있고, 언덕의 둥근 머리가 끝나는 곳 아래에서는 창문 뒤로 누군가가 재잘거리며 움직인다(<이모집에선>). 언덕 맞은편으로 큰 물살에 표면이 쓸려간 듯한 모래사장이 수직으로 세워져 있다(<모래사장도 보이고>). 불빛이 움직이는 소리와 언덕 아래에서 들리는 소음 외에 어떤 소리도 들리지 않는 어둠 속에서 모래사장과 언덕에 불빛이 닿을 때 반짝이는 표면을 따라다니며 구경도 해본다. 그러다가 방 한쪽에 세워진 벽 뒤로 발걸음을 옮기면 제멋대로 깨진 유리 조각이 박힌 낮은 담장(<담벼락 너머로>)이 있다. 이렇게 몸이 작은 담장이 제역할을 할까 싶은데 벽에 반사되는 유리의 그림자와 색깔을 보니 그런 건 아무래도 좋을 것 같다. 담장을 등지고 서서 바닥에 붙어있는 투명하고 둥근 틈(<신발을 신고>)에 발을 넣고 발끝이 향하는 방향을 바라보면 이른 계절에 찾아온 눈사람(<눈사람이 있던 자리를 맴돌고…>)이 있다. 낮에는 걷느라 바빠서 잘 보이지 않았던 반짝거리는 보도블록과 가로등 불빛에 비쳐서 투명한 초록빛으로 빛나는 가로수는 아무 생각 없이 보고만 있어도 불안하지 않다. 생산적인 일을 하지 않아도 된다는 생각에 마음에는 천천히 여유가 생긴다. 모든 게 밝았던 낮이 지나고 밤이 오면 낮을 살았던 모습들은 어둠에 잠기지만 그 시간 동안은 몇 시간 뒤에 다시 이어질 하루에 대한 걱정을 잠깐이나마 잊어보게 된다. 하루의 시작은 내 의지가 아니었지만, 하루를 어떻게 정리할 것인지에 대해서는 적어도 내 몫을 챙겨야 한다는 생각이다. 더 나은 날을 위해 준비를 해도 모자란 데 시간 낭비 같은 짓만 한다니 하루를 좀더 부지런히 살라는 말을 듣게 될지도 모르겠다. 그런데도 우리에게 필요한 것은 현실을 버티기 위해 소진된 여력을 채울 수 있는 시간이라는 건 변함없는 사실이다. 강나영에게 ‘밤’은 그의 처지를 떠올리게 하는 현실로부터 멀어질 수 있는 시간이자 그의 상상이 펼쳐지는 또다른 세계이다. 영국에서 지내는 동안 강나영은 낮보다 밤을 사는 시간이 많았다고 말한다. 부모의 입 모양을 따라하며 처음 발음했던 언어와 그 언어로 대화를 주고받았던 사람들, 그런 그들과 함께 시간을 보냈던 장소까지 익숙함에 대한 그의 그리움에 낯선 현실에 적응해야 하는 그의 지친 몸은 불면증으로 잠들지 못했다. 낮에서 밤으로 바뀌어도 그는 여전히 이방인이지만 적어도 밤은 그를 이방인으로 규정하거나 그런 사실을 깨닫게 하진 않았다. 그가 모두가 잠든 시각을 그의 현재로 받아들이고 아침이 밝아올 때까지 밤을 서성이면서 그는 이방인이라는 처지를 떠올리게 하는 현실로부터 잠시 벗어나고자 했다. 이제 이방인으로서 머물렀던 시간을 정리하고 한국으로 돌아온 그에게 고향이라고 하는 이곳은 어떻게 다가왔을까? 그는 그가 살던 동네로, 그의 집으로 돌아왔지만, 여전히 낮보다 밤이 익숙하고 편안하다고 말한다. 타지에서 심리적으로 기댈 곳이 필요했던 그에게 밤의 세계는 그의 외로움과 불안한 마음을 조금씩 위로해볼 수 있는 일시적인 휴식처였겠지만 지금은 그의 ‘즐거운 나의 집’ 보다도 깊은 노스텔지어를 갖게 하는, 고향이라는 옛스러운 말보다도 더 안식처로 부를 수 있는 사적인 시공간에 가깝다. 이 전시는 어떤 한 사람이 보고 느꼈던 것에 닿아 있지만 하나의 이야기로서 끝 맺는 것을 바라진 않는다. 한 번 들춰보고서 ‘그랬구나’ 하고 페이지를 넘기듯이 다음 층으로 서둘러 발걸음을 옮기기보다는 조금 더 천천히 지켜보고, 동선도 바꿔보면서 주변을 둘러보는 것은 어떨지 조심스럽게 제안해 본다. 전시를 보고 나온 뒤에 다른 장소로 이동하거나 일과를 마치고 집으로 돌아갈 때 늘 지나치는 익숙한 길가의 모습을 그날만큼은 시간을 두고 하나씩 훑어 보면서 걸어봐도 좋겠다.