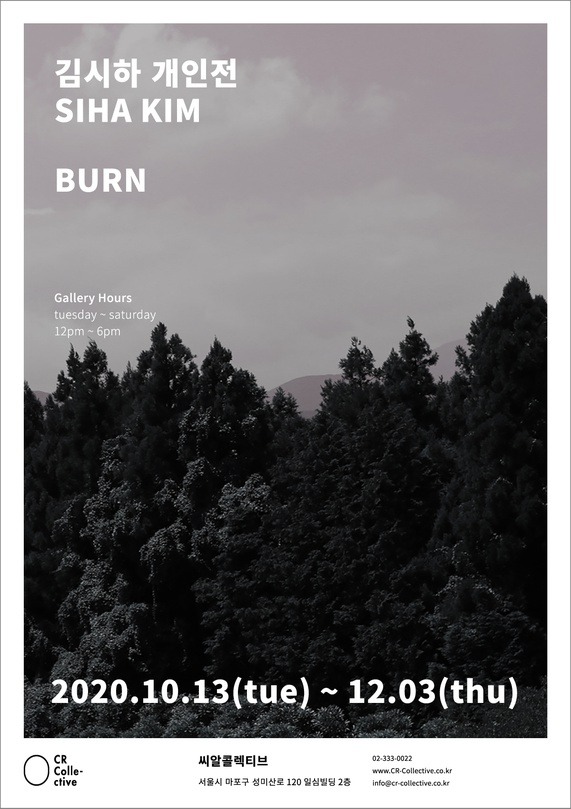

전시정보

김시하 개인전, 《BURN》은 동시대인들이 겪고 있는 무력감과 함께 진보역사를 상실한 내재된 분노에 대한 “무대-시적 풍경”이다. 무채색의 공간, 중앙에 다 타버린 검은 나무구조물, 나둥그러져있는 회색타이어, 그리고 철창 속 네온사인과 함께 불안하게 깜박이는 가로등이 있는 텅 빈 공원풍경은 어둡고 쓸쓸하면서도 묘한 긴장감을 불러일으킨다. 관객들은 설치된 벤치에 앉아 검게 불탄 잔해를 바라보며 작은 불씨라도 남아있는지 확인할지도 모르지만, 로마시대 광란의 네로(Nero) 황제가 태워버린 고대도시를 떠올리며 망연자실할 수도, 영화 ‘버닝(burning)’의 마지막 장면을 떠올리며 휘몰아친 분노의 감정을 공감할지 모른다. 프로메테우스(Prometheus)의 불씨가 창조한 문명과 무조건적 진보가 사라진 이 시대에, 공원에서 거대한 잿더미를 바라보는 일이란 그들의 카타르시스나 경외감이 아닌 익숙하면서도 낯선 경험이자 심리적 균열이 불러오는 파장에 따라 상이한 사적 감정들이 섞이는 특별한 사건이 된다. 김시하 작가는 공간의 장소성이 중요한 설치작가이다. 그곳의 정황은 특별한 사건이 벌어졌음을 암시하기에 어떤 측면에서는 무대연출가에 가깝다. 작가는 관람객을 공연의 주인공으로 초대하여 공간과 오브제를 누비며 각자의 극을 만들기 원한다. 작가의 비기념비적인 작업은 무대로 전환될 때 기념비적 의미가 발생한다. 작가는 사회 속에서 개인이 겪는 심리적 불안과 분열의 간극을 스토리와 함께 시각화하는, 무대-시적 풍경(작가는 본인의 작업을 이렇게 부른다)을 만든다. 풍경 속의 오브제와 함께 보이드(void) 공간은 뜻 모를 긴장감, 신비롭고 비밀스런, 모호하며, 해석의 여지를 주는, 그리고 많은 내러티브와 묘한 정서를 생산하는 그런 공간이다. 그렇기에 그녀의 작업을 경험하기 전엔 그 무엇도 속단할 수 없다. 그리고 각자의 경험치는 개인에 따라, 상황에 따라 다르며, 모든 것이 자의적 해석이 된다. 그래서 비평조차 시나 소설처럼 상상력 넘치는, 그러나 다소 공감되지 않을 수 있는, 과도하거나 또는 나약한 해석이 돼버린다. 작가의 이전 작업에서는 자연과 인공물을 대치하여 문명에 저항하는 것들, 예를 들어 근친상간의 텍스트를 가져오거나, 이중적 자아분열을 암시하는 쌍둥이 서사, 인간의 손이 닿지 않는 열대림 등을 등장시켜 기이하지만 독특한 긴장감을 주는 풍경을 시각화 해왔다. 살아있는/시든/시들어가는/ 꽃과 나무 같은 식물들과 함께 철조망과 스테인리스스틸 같은 차갑고 금속성의 인공물을 대치한다. 특히 곧 시들어버릴 장미꽃더미들과 보라색 조명은 화려하지만 미심쩍고 우아하지만 슬플 수 있는 여지를 주는데, 이러한 신체성 강한 오브제들은 ‘살아있는 배우’와도 같이 관객을 몰입시켜왔다. 이번 전시에서도 작가의 텍스트 작업이 무대와 함께 올려지지만, 이전과는 다르게, – 아니 초기작업 [유토피아/ 시각정원(2014)]으로 돌아간듯한 – 과감하고 규모 있는 오브제가 등장한다. 또한 정원 [시각정원(2005-2014)]에서 공원으로 전이된 배경에 살아있는 나무가 아닌 다 타버린 나무더미 즉, 폐허의 풍경이 무대 위에 올려졌다. 작가는 이번 전시에서 유토피아/시각정원이 아닌 디스토피아/폐허가 된 공원을 제안하고 있는지 모르겠다. 이번 무대는 일상을 잃어버린 폐허 같은 삶의 풍경이자 억압으로 내재화된 분노가 휩쓸고 지나간 잔재이다. “이번 전시에 보일 하얗고 검은 풍경은 무엇인가를 다 대놓고, 혹은 까발려서 설명하지는 않는다. 그저 탐미적으로 예쁘기도, 슬프기도, 정제되기도 한 “풍경, 장면, 무대”이다. 하지만 그 안에는 우리가 생각하지 못했던 그저 가리워지고 숨겨지고, 지워진 위의 글과 같은, 들어야지만 들리는 소소한 경험과 이야기들이 존재한다. 그런 풍경을 만들어보고 싶었다. 천천히 앉아서 귀를 기울여야만 하는 풍경 말이다… 어쩔 수 없는 상황에 맞닿으면 사람은 극단적인 선택을 하기 마련이다. 마치 코너에 몰린 쥐 마냥, 사람들은 내면에서 슬그머니 다 망가뜨리고 싶은 욕구가 치밀어 오른다.”(작가 노트에서) 작가의 복합적인 감정은 응축되고 압축된 조각적인 작업으로 드러난다. 작가는 풍경도 무대도 건축도 아닌 조각적인 것에 대한, 조각으로의 회귀라기보다 모든 경계를 모호하게 만드는 “하나의 풍경”을 시도하고 있는지 모른다. 최근 우리는 전대미문의 글로벌 팬데믹 상황에 노출되었다. 자기를 지키는 최고의 방법이 자가격리가 된 지금, 집도, 가족도, 마을도, 국가도 더 이상 나의 보호막이 아닌 위태로운 나날이다. 젊은 세대, 소외된 타자의 박탈감과 무기력증은 말할 것도 없이 코로나블루라는 증세가 우리 삶을 덮쳤다. 일상의 파괴는 편협하고 배타적이며 때론 비정상적인 사건들을 양상하고 있다. “지난 몇 달을 뉴스만 보며 산 것 같다. 어쩔 수 없이, 다가온 일들이라 해도 버텨내기란, 살아내기란 누구에게나 녹록하지 않은 법이다. 신기한 일은 난관은 사람을 공포에 몰아넣고, 그 공포란 사람의 민 낯, 또는 동물성을 여과 없이 보여주기 마련이라는 것이다. 사람의 얼굴이어도 그 안엔 어떤 것들이 도사리는지 우리는 모른다. 사람 속에는 사자가, 뱀이, 있을지도 모른다.”(작가 노트에서) 공포가 만들어내는 균열들은 서서히 커지면서 우리의 삶을 잠식한다. 김시하가 제안하는 “하나의 풍경”은 동시대인들이 느끼는 디스토피안들의 정원으로서 보편성을 획득하는 소통의 공원인 것이다.