| 기간| | 2017.09.01 - 2017.09.30 |

|---|---|

| 시간| | 관람 시간 - 오후 12시 – 6시(월요일 휴관) |

| 장소| | <운영종료> 시청각/서울 |

| 주소| | 서울 종로구 통인동 5-5 |

| 휴관| | 월요일,신정,구정,추석 당일 |

| 관람료| | 무료 |

| 전화번호| | 02-730-1010 |

| 사이트| | 홈페이지 바로가기 |

| 작가| |

|

정보수정요청

|

|

전시정보

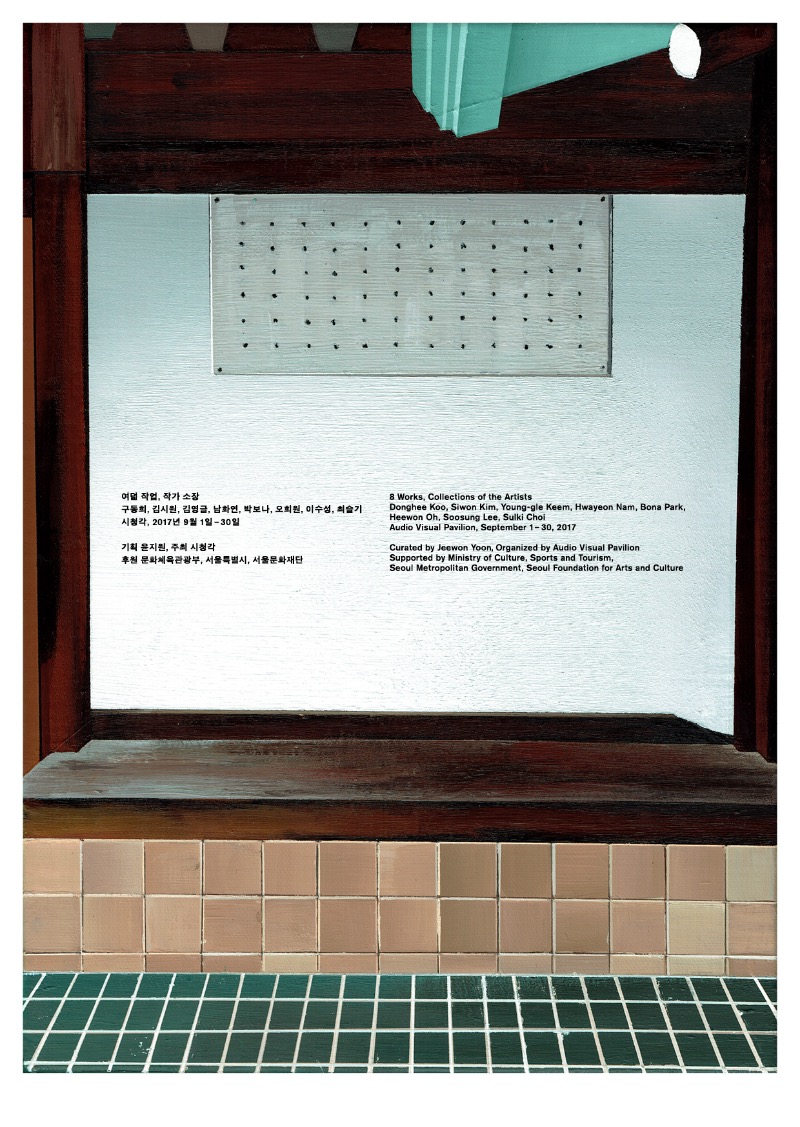

«여덟 작업, 작가 소장»에서 언급하는 여덟 작업은 구동희, 김시원, 김영글, 남화연, 박보나, 이수성, 최슬기 일곱 작가의 구작(舊作)으로, 2007년에서 2016년 사이에 만들어진 작업들이다. 그러나 온전히 구작은 아니다. 이 작업들은 전시의 상황과 결부했기 때문에, 이 작업들을 처음 선보인 ‘전시라는 시공간’이 지나가버린 지금은 전시에서 구현된 물리적 대상이 파괴된 상태다. 다시 전시를 열어 이 작업들을 불러올 때, 작업이 요소로 활용하고 있는 ‘전시의 조건’이 바뀌기 때문에 작업은 다른 방식으로 되살아난다. 작업은 그것이 아무리 ‘개념적’으로 보일지라도 ‘육체’를 빌려 나타날 수밖에 없다. 기록으로 제시되는 이전의 작업과 실물로 확인할 수 있는 이번 작업, 이 두 몸 사이에서 결과물을 만들어내는 방법론과 그 방법론을 이끌어내는 조건들, 작업이 존재하는 기반, 그리고 작가의 판단과 결정이 드러난다. 이 전시의 아이디어는 2012년경부터 어렴풋이 갖고 있었다. 이 전시는 2012년에 ‘공간 꿀’에서 열린 기획전시 «돌과 땅»과 짝을 이루는 전시라고도 볼 수 있다. «돌과 땅»이 동시대의 미술이 맞닿는 경계에 주목했다면, 이 전시는 미술의 시간적 축에 주목한다. 그렇다면 왜 이 전시는 2017년에 열리게 됐는가? 전시가 열린 공간과도 관련이 있을 테고, 무엇보다 여러 우연이 작용해서일 것이나, 이유를 시대와 연관지어 생각하고 싶어진다. 뒤따르는 질문들에 대해 (다시, 또 다르게) 생각해볼 시간이라는 생각이 들기 때문에. 동시대 미술은 더 이상 호명할 수 없는 대상인가? 어쨌든 미술은 생명력을 유지하고 있는데, 그것은 어떤 형태로 삶을 지속하나? 지난 몇 년간, 당신이 본 작업을 엮어 전시를 만든다면 어떤 작업을 고르겠나? 골랐는가? 왜 골랐는가? 그 작업은 진부하지는 않은가? 고른 작업들은 서로 유사성을 띠는가? 그것은 무엇인가? 그 작업은 좋은 작업인가? 우리가 그것을 봐야 할 이유가 있는가?