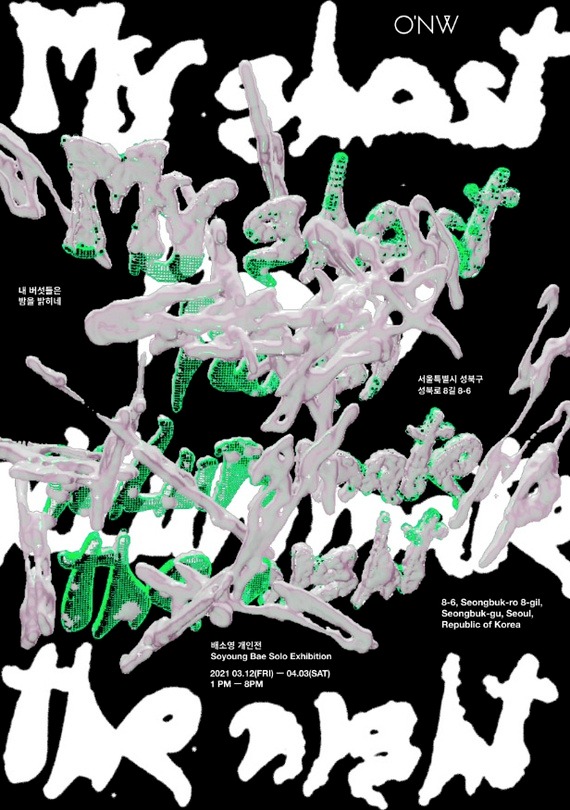

전시정보

그리하여 꿈이 밤을 밝히었다* 1. 밤이 되자 연둣빛을 발하는 한옥에서 안개가 피어오른다. 희끗한 기체는 방과 방 사이를 건너다니고, 대청에서 지붕을 받치고 있는 기둥을 휘감고 돌기까지 한다. 전시장 군데군데 놓인 오브제들의 서먹함을 감추려는 듯, 혹은 이들을 한 데 뭉쳐 끌어안으려는 듯 안개는 좀처럼 걷히지 않는다. 조금씩 형체를 드러내는 것들 중에는 무리를 이룬 오리 장난감도 있고 천장에 걸려 축 늘어진 오징어, 새끼줄에 묶인 생선, 바닥에 꼭짓점을 대고 비스듬히 서 있는 하트, 벽에서 튀어나온 손, 둥그런 카펫 위에 놓인 소파도 있다. 이름과 쓰임에 대해 대개 우리가 잘 알고 있는 것들이다. 언급한 사물들은 친숙한 존재는 아닐지라도 개별적으로는 우리가 늘 갖고 놀고 먹고 만져 보던 것이다. 안개 속으로 더 깊숙이 들어가보면 배소영의 오브제들은 저마다 뭉툭하거나 필요 이상으로 크거나 절단되거나 위태롭게 뾰족한 만듦새를 하고 있다. 이것들은 왜 지금과 같은 모습으로 여기에 도착한 거지? 앞선 질문을 붙들고 각각의 사물 앞에 서면 우리는 시시콜콜한 탐정 놀이를 시작할 수도 있을 것이다. 탐정의 덕목은 난처한 질문을 가능한 많이 만들어내는 데 있다. 그런데 이런 질문이 난처하게 만드는 대상은, 오브제의 익살스런 외양이 선사하는 재미를 익숙한 이름과 경험으로 대체하는 우리 사고의 관성이다. 사람보다 큰 오징어를 먹은 적 있나? 오싹한 촉감의 손을 잡아본 기억은? 있다면 언제고 누구의 손이었지? 얼굴이 지워진 가족사진을 전시하는 사진관을 본 적 있던가? 정확한 때와 장소를 떠올리지 못하는 난감은, 견딜 수는 있지만 신경에 거슬리는 잠결의 가려움 같다. 만약 깨어 있는 시간 동안 우리가 거주하는 장소에서 이 낯선 오브제들이 떠나온 자리를 찾을 수 없다면, 사물의 자유로운 이동과 변신이 가능한 별도의 시간과 공간을 상상해볼 수 있겠다. 마침 시간은 밤이고, 이제 탐정은 누군가의 꿈에 잠입하려 한다. 여기 누가 받아 적은 잠꼬대가 있네! 2. “비가 내린 후 산에 가면 버섯이 여기저기서 자라난 광경을 볼 수 있다. 마치 돌림 노래를 부르듯 포자들은 적합한 땅을 찾아 버섯의 신체를 떠난다. 버섯은 사라지지 않는다. 단지 형태를 바꾸고 이동할 뿐이다. (작가 노트)” 하지만 이 단서는 글의 주인이 언제 어디서 어떤 버섯을 발견했는지, 또 그 모습이 얼마나 독특했기에 형형색색의 오브제들로 이 낡은 집을 채우는 데까지 이르렀는지 귀띔해주지 않는다. 여기에는 버섯의 생김새를 적극적으로 흉내 내는 아무런 오브제도 없을 뿐만 아니라, 몇몇은 버섯의 돌림노래를 비웃듯 즉흥적으로 자라 또 다른 누군가에게 발견되기를 기다리고 있기 때문이다. 그러므로 작가의 “버섯”이 사라지거나 금세 잊혀지는 사물과 현상에 대한 비유라면, 오브제의 산만한 배치나 엉뚱한 등장은 포자의 확률적인 번식 및 생장과 닮아 있다. 사라진 줄 알았던 것들은 단 한 번도 완벽히 사라진 적 없으며, 예기치 못한 순간 예상치 못한 곳에서, 예견할 수 없는 모습으로 복귀한다. 가령 환대와 애정에 대한 상징으로 우리가 곧잘 이해하는 하트라는 기호는, 다가오는 마음에 상처 주길 마다하지 않겠다는 듯 뾰족한 가시와 촉으로 무장하고 있고, 푹신한 소파로 위장한 안마 의자는 조금의 안락함도 허락하지 않겠다는 듯이 시종일관 원하지 않는 세기로 등을 주물러 댄다. 또 얼마나 위험한 모험이 우리를 기다리길래 흠뻑 젖어 주눅 든 고양이는 이토록 비장한 당부까지(It’s too dangerous to go alone! Take this.) 건네는 것일까? 갑자기 튀어나오는 기억과 예측 불가능한 미래를 뒤섞는 꿈의 무대는, 고양이 밈(meme)이 외치는 경고가 등장하는 게임 속 고난도 스테이지 같다. 그러나 게임은 결국 놀이를 달리 이르는 말이고, 놀이의 핵심은 유희에 있다. 의지와 관계없이 미끄러지는 경험은 그리 유쾌한 일이 아니지만, 미끄럼틀 위의 우리는 즐거운 것처럼, 이곳을 슬기롭게 통과하는 요령은 유사한 언술로 되풀이되는 감각에서 샛길을 찾는 재미에 있을 것이다. 이 상상을 구체화하기 위해 어떤 오브제들은 위장하거나 무장하거나 비장해지기를 택했으나, 또 그러거나 말거나, 발 없는 오리는 벌써 미래의 눈보라를 뚫고 여기에 도착해 방 한구석을 유장하게 가로지른다.** 연둣빛 꿈이 밤을 밝히고 있다. 김현수 (스페이스 오뉴월 큐레이터) *글의 제목은 프랑스의 철학자 롤랑 바르트(Roran Barthes, 1915-1980)의 저서 『사랑의 단상』 (김희영 옮김, 서울: 동문선, 2004)에 실린 「그리하여 밤이 밤을 밝히었다」 에 착안하여 지었다. 바르트는 반복해서 사용되는 ‘밤’이라는 낱말을 ‘암흑’과 ‘어둠’으로 구분하고, 전자를 소유와 집착으로 인해 눈이 먼 상태로, 후자를 소유와 집착으로부터 해방된 상태로 다시 구별한다. 서문 제목에서의 ‘밤’은 낮과 상대되는 시간적 개념과 더불어, 판단과 예측이 모호해지는 장소의 성격을 갖는 공간적 개념으로 사용했다. **지난 겨울, 폭설이 도처에 남기고 간 것은 한 무리의 눈-오리들이다. 공간을 머금을 수 있는 작고 귀여운 사물이 더 많이 발견될수록 눈 온 뒤 풍경은 더욱 다채로워질 것이다. Artists: 배소영 (출처= 오뉴월 이주헌)