전시정보

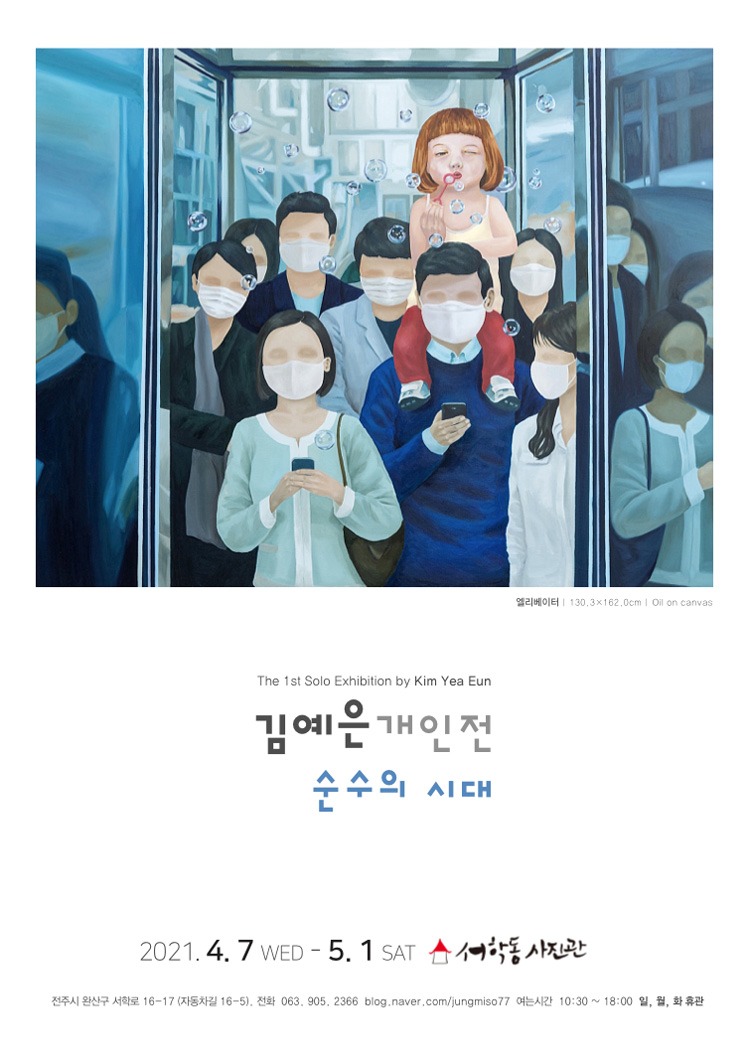

전시장에 들어서는 순간 관람자는 자신을 향해 해맑게 웃고, 장난을 치고, 자신만의 놀이에 몰두하고 있는 어린아이와 마주하게 된다. 엘리베이터 안, 무표정한 직장인들 사이에서 목마를 탄 채 비눗방울을 불고 있는 아이, 지하철 안에서 무관심하고 지쳐 보이는 승객들 사이를 롤러블레이드를 타고 무료함을 가르는 아이, 정치가들의 권위적이고 도식적인 회의석상에 앉아서 해맑게 웃는 아이... 이 아이들을 통해서 세상을 새롭게 바라보게 한다. 아이의 천진난만함에 비교되는 화면 속 어른들은 무표정으로 그 일상에 익숙해져 있고 생기를 찾아보기 힘들다. 작가는 마치 박제된 듯한 각각의 일상에 어린아이의 웃음소리와 호기심 어린 손짓을 부여해 작품 앞에 선 관람자를 자연스럽게 어린이의 시선으로 전환시켜 버린다. 아이스 브레이킹 하듯 관람자에서 작품 속 어린이가 되는 순간 내가 이 아이라면 지금 이 상황에서 무엇을 하고 싶은지, 당장 작가의 마음이 되어 아이의 눈과 마음으로 상상하게 만들어버리는 것이다. 작가는 이미 사회, 또는 어른의 삶이 책임과 이해관계가 얽혀 불편하고 감당하기 쉽지 않음을 느껴온 듯하다. 답답하고 숨 막히는 어른들의 세계로 설정된 상황에서 아이의 천진난만한 행동들은 시간여행자처럼 시공간이 분리되는 낯선 풍경을 만든다. 작가는 잠시 시간을 멈추고 어린시절의 자신을 소환해 놀이를 즐기며 화면 밖의 우리에게 “뭐가 이리 심각하죠? 함께 놀아요!”라며 무겁게 짓눌리고 경직된 감정을 부드럽게 풀어버리며 우리가 왜 살아가고 있는지 진솔한 물음을 떠올리게 한다. 작가는 이제 사회에 첫 발을 내딛는 조심스럽고 힘찬 발걸음에서 ‘아이’를 등장시킴으로서 우리에게 여러 가지 상상과 질문을 던지고 있다. 그 경계의 시간 속에서 자신을 다독이며 어떤 모습으로 앞으로 나아갈지 작품 속에 해법을 펼쳐놓았다. 작품이 진행되는 동안 좀 더 적극적으로 상황에 개입하며, 아이의 모습으로 자신이 할 수 있는 즐거운 상상을 통해 문제에 더 가까이 다가가 상황을 변화시키려는 참여의 모습을 보여주고 있다. 사막으로 표현된 황량한 환경에 생기를 불어넣고 싶어 한다거나, 눈 내린 춥고 적막한 텅 빈 공간에 장난감 자동차를 타고 들어가 신나게 놀면서 행복한 공간을 만들고 싶어 하는 등의 모습에서 작가의 의식은 어른의 세계는 책임이 따르는 부담스러운 사회지만, 그 속에서 내가 바라는 진짜 내 모습으로 살아가며 의미로운 삶을 살아가고자 하는 의지가 느껴진다. 작가의 시선은 앞으로 작가가 말하는 어른들의 사회에서 마주하게 될 모순이나 지루함, 불편함을 만났을 때 예술가로서 작품 속 아이처럼 자신만의 방식으로 세상과 마주할 수 있겠다. 라는 기대와 자신만의 길을 만들어갈 것이라는 믿음을 갖게 해주고 있다. (출처= 서학동사진관)