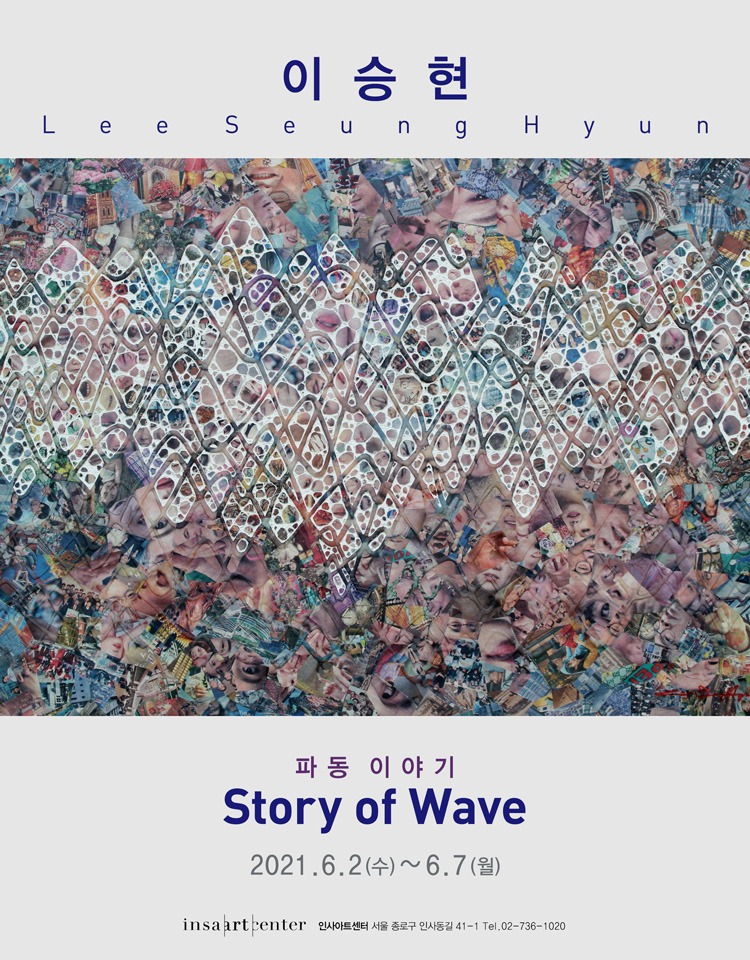

전시정보

발견된 소리, 양화된 장의 공명 (Found Sound, Resonance of Quantified Field) 황인(미술평론가) 이승현은 환원주의자다. 그는 이 세상의 모든 사물을 파동으로 환원시켜서 본다. 물을 환원하면 산소와 수소로 분리된다는 것처럼 사물에 숨겨진 파동을 추출하고 환원해내어 그 사물의 진면목을 이해하려 한다. 이승현은 엔지니어 출신이다. 공학의 기초적인 원리인 환원과 확산은 방법론은 엔지니어들에게 필수적인 교양이다. 물성, 운동에너지 등 사물이 내포한 여러 요소들을 수학적 단위로 환원시켜 정량화하고 이 결과물을 수학적 질서라는 단일한 레이어에서 재배치한 후 수치들의 연산에 따라 처음 주어진 사물의 외연을 확산시키는 방법론은 근대공학 이후로 당연한 것이 되었다. 현대미술에 와서야 비로소 미술이론의 하나가 된 환원과 확산의 원리는 엔지니어인 그에게는 매우 당연한 교양에 불과하다. 엔지니어였다가 화가로 살아가는 건 일신이생(一身二生)의 삶이다. 미술가라는 후생(後生)의 삶에서 보자면 엔지니어라는 전생(前生)에서 취득한 공학의 교양인 환원과 확산의 응용이 그에게는 생이지지(生而知之)처럼 자연스럽다. 그의 조형적 작업에서도 환원과 확산의 방법론이 당연한 듯 등장한다. 그는 실무현장에서 파동을 이용한 금속의 피로도를 계산했던 엔지니어였다. 조형작업에서도 그는 파동을 내세웠다. 모든 공학은 유용(有用)이 목적이다. 같거나 비슷한 행위라도 미술에 오면 그 유용이 무용(無用)으로 변환된다. 유용이 비워진 자리에 대신 무용의 사유와 감성이 채워진다. 이제 파동은 더 이상 유용을 찾기 위한 공학적 대상이나 솔루션을 찾아내기 위한 해석의 도구가 아니다. 파동은 캔버스 위에서 사유와 감성을 담아내는 조형적 소재가 되었다. 현대미술의 한 장르인 사운드 아트에서는 음향 등 파동의 물리력을 직접 이용한다. 여기에서는 구체적인 사운드를 생성하거나 채집하기 위한 공학적인 구현력이 요구된다. 이승현은 파동을 회화의 표현방식 혹은 사유의 주제로 삼아 이를 평면회화로 풀어내었다는 점에서 그는 사운드 아트 혹은 더 큰 범주인 테크놀러지 아트와는 궤를 전혀 달리한다. 파동에 대한 엔지니어 이승현의 관심과 연구는 공학의 현장에서 발생하는 문제들의 솔루션에서 출발했겠지만, 화가 이승현에게 파동은 공학적인 이해와 응용의 대상이라는 차원을 넘어서서 예술과 정신의 세계를 조직하는 관념의 원천으로까지 비약했다. 파동은 정체가 모호하다. 물성을 담고 있지 않기 때문에 구체성이 없다. 그러나 분명한 현상(phenomenon)으로 존재한다. 현상이란 어원을 따지고 보면 ‘빛(phenon)으로 드러남’이란 뜻에서 출발했는데, 빛은 파동이니 결국 현상은 파동의 결과로도 볼 수가 있다. 우리에겐 빛의 강약과 색상을 지각하는 능력은 있지만 빛이라는 파동의 결을 구체적으로 지각하는 능력은 없다. 빛보다는 진동수가 훨씬 줄어든 소리로 오면 파동의 결을 어느 정도 구체적으로 지각할 수가 있다. 그러니 우리 몸의 입장에서 보자면 현상(phenomenon)의 진면목은 빛이 아니라 오히려 소리(sound)의 주파수에서 더 섬세하게 감지될 수도 있다는 추론이 가능해진다. 이 지점에서 빛보다는 소리, ‘봄’보다는 ‘들음’을 더 중시했던 중세적 감각의 위계를 떠올리게 된다. 현대미술에서 발견된 오브제(found object)를 상식으로 만든 이는 100년 전의 마르셸 뒤샹이다. 중세적 감각의 재구성이랄 수도 있는 발견된 소리(found sound) 작업은 최근에 와서 빈번해졌다. 물론 이 경우는 음장(音場) 작업 등을 주로 하는 사운드 아트 작가들이 주도하고 있다. 이승현의 경우는 그 누구보다 월등한 사운드의 공학적 구현능력을 가졌음에도 불구하고 사운드 혹은 파동을 생성해내기보다는 이미 생성되어 있는 사운드 혹은 파동의 세계를 모티프로 삼아 이를 회화의 조형적 사유로 이끌어가려는 입장을 취했다. 질량을 가진 모든 존재는 부단하게 떨림(파동)을 내뱉는다. 살아있는 존재 하나 하나가 함수 발생기(函數發生機, Function generator)에 다를 바가 없다. 하나의 존재가 곧 하나의 음원(音源)이라 해도 좋다. 모든 물체는 고유의 진동수를 하나 이상 갖고 있다. 그 고유의 진동수에 비슷한 진동수를 가진 외부의 파동이 더해지면 진폭이 점점 늘어난다. 이른바 공진(共振 resonance)이다. ‘공진’은 이승현 작가의 작품명제이기도 하다. 개개의 존재이 내는 파동들뿐 아니라 존재들을 담은 그릇인 장(場 field)이 뿜어내는 파동 또한 공진이 가능하다. 눈에 보이지도 않는 파동과 공진의 원리는 그대로 사람들이 살아가는 이 세상의 원리로 확대할 수가 있다. 이 세계는 온통 파동으로 채워져 있는데, 파동들이 서로 소통하고 간섭하고 부딪히면서 빚어내는 여러 내면의 양상들을 발견하여 조형적으로 표현하겠다는 것이 이승현의 작가적 태도다. 파동이 그 발생의 중심으로부터 파동원을 그려나가며 매질로 채워진 장(場)을 점령해나가듯, 그의 조형적 파동 역시 화면을 채워나간다. 그러나 그의 경우 파동이 동심원을 그려가며 진행하는 것이 아니라 동심원의 단면이라고도 할 수 있는 선형으로 진행한다. 그 선형 파동은 드로잉의 붓질의 선을 닮았다. 파동을 담은 드로잉의 붓질은 실재하는 파동을 극단으로 증폭시켜 진행된다. 그 증폭으로 인해 우리의 감각으로는 포착불가인 미세한 파동의 세계가 비로소 우리의 지각으로 흡수된다. 이승현의 작업에서는 파동과 붓질의 반복성이라는 두 개의 양상이 뚜렷해 보인다. 붓이란 무엇이던가. 붓은 이쪽의 신체와 시선이 향한 저 먼 곳을 이어주는 중간항이 아니던가. 붓을 중간항으로 하여 신체와 시선 그리고 저 먼 곳을 한 줄로 이어주는 하나의 축이 형성된다. 붓이 머물거나 돌파하는 곳은 주체와 객체 사이에 걸쳐진 원근(遠近)의 일루전을 만드는 유리창이라 해도 좋고 이쪽과 저쪽을 집합적으로 분리하는 개념의 막이라 해도 좋다. 화가들은 붓으로 저 편의 세상을 포착하고 붓으로 이 편의 심상을 저편에 전달했다. 결국 붓은 이 세상과 저편의 세상을 연결해주는 중간항이었던 셈. 붓이 형상을 담을 때는 장소를, 붓이 관념을 담을 때는 장소를 초월하여 공간(空間 space)을 향한 셈이 된다. 그리고 파장은 무엇이던가. 하나의 출발지점 혹은 중심을 떠나 매질이 허락하는 만큼 최극단까지 질주하는 에너지의 흐름이 아니던가. 중간에 매질이 달라지면 파동의 진행방향이 바뀌거나 진행속도가 변화하기도 한다. 파동은 관념이 아니다. 파동은 관념의 공간이 아닌 매질로 채워진 구체적인 장소(場所 place) 속에서 이편의 존재함을 힘 닿는대로 충실하게 저편에 전달해준다. 나와 세상을 연결해주는 ‘붓’이라는 중간항. 그리고 존재를 떠나 장(場)의 영토를 거쳐 또 다른 존재에 부닥치는 ‘파동’이라는 중간항. 이승현은 장소의 파동을 공간을 돌파하는 붓질에 담았다. 이승현의 화면에는 붓과 파동이라는 중간항이 서로 겹쳐있다. 도저히 하나의 레이어로 통합될 수가 없는 공간과 장소가 그의 캔버스 위에서는 서로 겹쳐진다. 파동 그 자체는 물성을 품을 수가 없다. 그러나 매질이라는 물성을 만나면서 천변만화하기에 파동이 지나가면서 품었던 물성의 기미를 알려다 준다. 파동이 이 편의 존재함을 저 편에 전달해주는 과정에서 파동을 품으려는 매질의 세계 또한 그 실상을 드러낸다. 파동은 시간을 따라 매질로 채워진 장(場)을 유유히 돌파해나간다. 이런 점에서 파동은 통시적(通時的 diachronic)이다. 그런 한편 파동은 일단 출발을 했으면 중간에서 끊어지지 않고 끝까지 도달하려 하기에 공시적(共時的 synchronic)으로 보이기도 한다. 엄밀하게는 통시적이나 감각적으로는 공시적으로 보이는 게 파동의 흥미로운 정체성이다. 파동이 캔버스 위에서 일단 전개되기 시작하면 좌우상하를 끝까지 관통하려 한다. 이승현의 회화가 탈중심의 전면균질회화(all over painting)의 양상을 취하는 건 그가 모든 사태와 사물을 파동이라는 단순함으로 환원시킨 결과 획득된 단순한 형태소들이 결합하면서 화면 전체로 확산하기 때문이다. 거기다 파동 자체의 이중적인 성격, 즉 시간을 돌파해나가는 통시성과 공간의 전면을 한방에 점유하는 공시성이 그의 작업을 전면회화의 양상으로 몰아가는 데에 힘을 더하고 있다. 이승현은 한국 현대미술계의 지형도에서 매우 특이한 지점을 차지하고 있다. 그는 미술계의 익숙한 소재가 아닌 미세한 파동의 세계를 필경 캔버스 위에서 지각의 세계로 드러내고야 마는 신선한 조형적 실험을 거듭하고 있다. 존재가 곧 파동이듯, 파동은 존재이자 생명이다. 파동으로 환원된 그의 생명의 화면이 어디로까지 확산될지가 궁금하다. (출처= 인사아트센터)