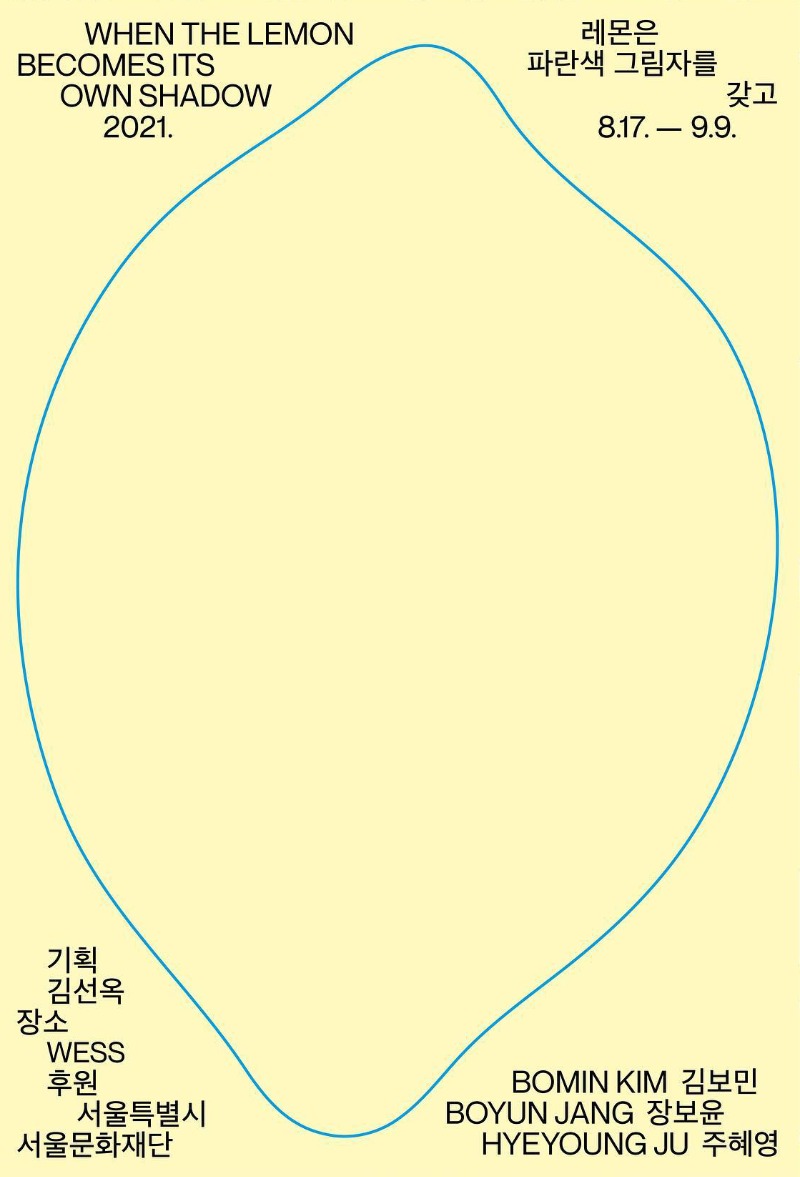

전시정보

아무것도 위임되지 않은 시간 정확하게 낮도 밤도 아닌, 해가 질 때쯤 애매모호한 시간을 ‘개와 늑대의 시간’(l’heure entre chien et loup)이라 일컫는다. 13세기 고대 로마부터 쓰였던 이 관용어는 빛과 어둠이 겹쳐 생긴 어스름한 실루엣의 그림자 때문에 개인지 늑대인지 구분이 안 되는 기존의 시공간이 전복되는 경계를 설명한다. 이것은 익숙하고 안전한 존재에 대한 막연한 신뢰, 그리고 불시에 공격당할 수 있는 위험한 존재에 대한 두려움이 공존하는 모순적인 시간이다. 《레몬은 파란색 그림자를 갖고[1]》는 낯선 사물이 친숙해 보이는 시간, 혹은 그 반대의 시간에 대한 이야기이다. 전시장에 위치하는 순간 모든 사물은 자신이 아닌 다른 존재로 작동하기 시작한다. 이 장면을 목격하는 자들은 예측할 수 없었던 상황에서 사물을 해석하고, 더 나아가 이것의 의미화를 위한 각자의 방식을 시도한다. 사물과 거리를 좁히고 눈을 마주치며, 시선을 통해 사물을 더듬고 감각하기를 시작한다. 이 과정으로부터 지각된 경험에서 비로소 우리는 사물을 이해하고, 의미를 해석할 수 있게 된다. 전시에서 의미가 생성되는 과정은 이처럼 사물의 물성에서 분리될 수 없는 행위이다. 전시는 일련의 ‘배치’[2]의 행위로 작동한다. 각자 고유한 힘을 가지고 흩어져 있던 사물들은 전시에서 일시적인 물질적 배열을 통해 새로운 힘을 갖게 되었다. 전시는 사물들의 개별적 속성을 지속시키되, 그것들의 관계를 연결하고 배치하는 과정을 끊임없이 반복하는 행위이다. 새로운 기호 안에서 사물을 동시적으로 제시하는 전시의 방식은 전시 바깥 세계에서 유효했던 사물 사이의 위계질서를 무너뜨린다. 그리고, 새롭게 형성된 관계 속에서, 고정된 단일성의 속성에서 벗어난 사물은 단 하나로 환원될 수 없는 다원적 의미를 갖게 된다. 《레몬은 파란색 그림자를 갖고》는 전시에서 사물들의 기존 질서가 어긋나는 균열의 순간에, 역설적으로 의미가 다시 생산되는 지점에서 이야기를 시작한다. 캔버스에서 보색의 논리에 따라 노란색 레몬은 파란색 계열의 그림자를 갖게 되지만, 사실 우리는 아무것도 미리 단정할 수 없다. 전시의 시간에서 사물은 자신이 아닌 자신의 그림자가 되기도 하고, 새로운 존재가 되기도 한다. 사물과 그것이 재현된 이미지의 틈을 우리가 잠시 간섭하는 동안, 사물은 무화(舞化)된 중립적인 상태로 존재하는 것이 아니라 능동적으로 움직임을 지속한다. 다의적 존재가 된다. 그리고, 이 순간 전시의 재현적 권력은 상실된다. 사물의 이미지가 구축한 환상이 무너지면서 다시 펼쳐 보이는 풍경은 전시 바깥 세계에서 공고했던 사물에 대한 절대적인 믿음이 깨지는 순간이기 때문이다. 레몬은 파란색 그림자를 갖고* 2021.8.17-9.9 참여작가. 김보민, 장보윤, 주혜영 기획. 김선옥 그래픽 디자인. 이예주 공간 디자인. 최조훈 후원. 서울특별시, 서울문화재단 *아녜스 바르다, 『아녜스 바르다의 말』, 오세인 역, 2020, 마음산책, p.92. “레몬은 파란색 그림자를 갖고” 구절을 인용함. (출처= WESS)